自著の言い訳1で、書き直したいと書いたが、書き直すエネルギーが足りないので、そのままこのブログに載せることにした。自著の前書きの「はじめに」は、くどく長すぎるので載せるのをやめた。自著の最後の「終わりに」は、6節の後に載せることにした。

言論の自由が無くなることはないと思うが、万が一そのような事態になったら、自由な思考を楽しむことができないので、先にこれをやることにした。科学の視点から書いた本だが、宗教を否定するつもりは全くないので、誤解のないことを願っている。

また、歴史認識についても、これを書いた1997年頃の私は、昨今の知識を全く持ち合わせていなかったので、ご了承いただけたらと思う。(歴史認識を新たにしたのは、昨年(2023年)である)

縦書きの本を横書きで打ち込んだので、数字の表記を迷ったのと、ふりがなの表記(表わす→表す)や漢字の表記で迷ったものがあり、原著と若干、文字が違うところがある点もご了承いただきたい。自著には、Ⅰ章とⅡ章があるのだが、ここには、Ⅰ章しか載せていない。

科学の知識のある方は、4節の仮説(1)から読んでいただけると私の考えを端的にわかって頂きやすいと思います。

Ⅰ章 人間の存在理由について

1 科学の目指しているもの

科学の著しい進歩によって人々の生活は向上し、科学技術のすばらしさを実感する毎日である。テレビを始めとする電化製品、自動車、飛行機、医療、衣料品、化粧品、食料品など、全ての分野においてほとんどのものが、技術革新によって、毎回、繊細かつ柔軟に改善されている。そんなことが実現できるのも、科学が多岐に分化し、それぞれが専門的に深く研究され続けているからに他ならない。

しかし、本来科学は、人間の生活を機能的に豊かにすることだけを目指してきたわけではない。むしろそれは、副産物であることが多かった。科学が何世紀も前から変わらず目指してきたものは『真理の追究』なのである。つまり科学は、人間を含めたこの宇宙全体が、何を根底に、どのように、そしてどういう目的で成り立っているかということを解き明かすために、展開され続けた学問なのである。

科学者に限らず人間は、毎日の生活の有り様についても、疑問を持つ。金銭だけでなく身体的な不公平や、自分の望まないことをしなければならなかったり、心情的に割り切れない結果などについてである。それらの疑問を根本的に解決するためには、人間の存在理由や、この世の中が、どのように根源的なしくみになっているかがわからなければ解決できない。このことを因果関係に基づいて探求し続けているのが、科学であり、見えない力によって解決しようとしているのが宗教である。

人間は、自分を含めた世の中の根源的なしくみを知ることで、人生の意義を理解し、日々の生活の有り様が、道理に適っていることだと納得し、自分を慰めたいのである。あるいは、希望を持つ材料が欲しいのである。

科学は、様々な身近な疑問を論理的に説明することに成功をおさめ、いよいよ最終的な疑問に決着を付けようと取り組んでいる。

これまでに科学は、世の中の多くの現象の謎を解明してきた。そしてそれらが、どのように起こっているのかという説明については、私たちを納得させる数々の答えを出している。太陽を中心に惑星はどのように回る(運動する)のか。とか、どのように、気候は変化するのか。とか、生物はどのように食べ物を消化吸収し、どのように成長するのか。というようなことである。

けれども、現象の根源的な原因については、具体的な説明ができないものばかりである。例えば、摩擦の無い空間で物体は運動し続けることになっているが、なぜ、運動し続けることができるのか。また、重力によって大きな物体が小さな物体を引き付けるというが、重力(重さ)が引力(引く力)になるとは、一体どういうことなのか。また、世の中は秩序だった法則に支配されているように見えるのに、いつ、どこで、どういうわけで不確定要素が含まれるのか。世の中を動かしている基本的な作用(世の中を支配する法則)とはどういうものか。生命とは、一体どういうものか。というようなことである。これらの根本的な疑問について、科学は、答えを出すことができないままでいる。

答えを出すことに時間がかかる理由には経済的な事情もある。経済が拡大し、科学の存在価値が変わってきたからである。物事の原理を説明することよりも、経済に貢献することが重要視されるようになってきたからである。今の科学研究は、新しい技術を生むものであることが期待される。新しい技術を生まない科学研究には、資金提供者(企業など)が見つからないし採算もとれない。そのため純粋な科学研究も、少しずつ経済によりその本質がズレていく。科学の統括的な理論を早く完成させたくても、科学以外の難問も切り抜けなければならないので困難度が増すのである。

それでも科学者は、真理の解明について希望を捨ててはいない。真理の追究は、科学の一分野である素粒子物理学の中で受け継がれ研究されている。欧米、ロシア(旧ソ連)などは研究が進んでいて、そのパワーにはすさまじいものがある。日本でも科学先進国の影響で、その研究のために多額の費用をかけて茨城県つくば市や岐阜県吉城郡神岡町などに研究施設がつくられている。究極の原理(『真理』)を解明しようとする気持ちは、貫かれている。

素粒子物理学は、全宇宙の基本である素粒子の研究から、力というものを分析し、全ての現象の根源を明らかにする「統一理論」の完成を目指している。そして近い将来、究極の原理である世の中を支配する法則を示すことができると予想している。

しかし、統一理論の完成については、それの基礎となる素粒子の研究や実験について難題が多い。素粒子物理学を代表とする現代物理学を支える理論は、主に量子力学と相対性理論であるが、これらの理論についても全く問題が無いというわけではない。今世紀の最も優れた理論であると言われる量子力学は、超ミクロの物質から超マクロの物体までの、運動などのあらゆる可能性について、実験結果、あるいは観測結果と合致する答えを予想し記述するといい、また相対性理論は、速い素粒子の運動を計算するために役立つというが。

量子力学は、ニュートン力学では説明が付かない原子内の電子のような素粒子の運動を体系化した理論である。量子力学は、方程式の解(答え)を確率で表すことで成功した。確率と言っても、極小であるミクロの世界での解なので、通常生活の確率と違い、その数兆倍以上も厳密な答えが出せるものである。

そこまで正解!に近い答えが出せるのはすごいことだが、それを指して曖昧だとする科学者の謙虚さには敬服するばかりである。ちなみに確率だから曖昧だと言った最初の人は、アインシュタインである。アインシュタインは『神はサイコロをふらない』と言って、量子力学の不確定さを嫌ったそうである。けれども、アインシュタインが量子力学の基礎を導いたのである。アインシュタインは、量子力学の先駆者でありながら量子力学を認めなかったので、古典物理学の完成者と呼ばれる不名誉を与えられてしまった。

だからやはり、かなり正解に近い答えが出せる量子力学とはいえ、全ての現象を根源的に説明する明確な答え、すなわち世の中の根源的なしくみという正解を出すにあたって、究極とはいえ、曖昧さを含む数式を基盤に、数式を生かして答えを求めるとあっては、正解に到達するまでどれほど時間がかかるかわからない。しかし、量子力学から展開した素粒子物理学が、現時点では真理探究に一番近いところにある。

世の中を秩序だてている一組の法則が有るのではないか、と考えた科学者はたくさんいたが、まだその法則は見つかっていない。今、素粒子物理学は、多くの難題に取り組みながら「統一理論」によって、その法則を見つけることに全力をあげている。

2 現代物理学は、どのように真理に迫りつつあるか

(1)「統一理論」について

統一理論とは、前述のように、宇宙の基本である素粒子の研究から、力というものを分析、統合し(<力の統一>)、全ての現象を根源から説明できる理論の完成を目指すものである。この研究は、現代物理学の中でも素粒子物理学という分野で進められている。

マクスウェルは、1864年までに「電磁場の力学論」という論文を含む、いくつかの論文を発表し、電磁場の基本方程式(マクスウェルの方程式)をつくりあげた。それによって、それまで別々のものだと考えられていた電気力と磁気力を統合し、電磁気学を完成させたことで有名である。

それと同じようにアインシュタインは、重力と電磁力を統合させ、この世の中の原理を説明しようと試みた。そのことに晩年を費やしたが、それは完成しなかった。

現在の「統一理論」のための<力の統一>の試みは、これらの延長線上にある。

(2)<力>について

現代物理学では、力のことを<場(ば)>という概念をつかって説明しているが、ここでは、力という言葉をそのままつかって、現代物理学が、力をどのように理解しているか簡単に説明したい。

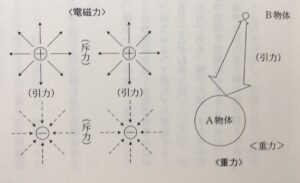

力は、<重力><電磁力><核力>というように、今日、この世の中の力は、一種類では説明できないとされている。

《重力》とは、小さなものから大きなものまで、質量(重さや形)のあるものに備わっている力で、押したり引いたりすることによって起こる単純な力から、巨大な物体となると、重力が引力となって物体を引き付ける力となる。私たちの身体や、小石のような小さな物体にも引力はあるが、その効果はあまりにも小さいのでわからない。

《電磁力》とは、電荷であるマイナス(-)の電気を持つ粒子(電子)と、プラス(+)の電気を持つ粒子(陽子)が、それぞれ電磁波を放出し、異符号の電荷同士は、引き付け合う力となり、同符号の電荷同士は、しりぞけ合う力(斥力)となる。

原子は、陽子と中性子によってできている原子核と電子とでできているが、電子は、電磁力(電気力)によって、原子核に引きつけられている。

《核力》とは、原子核の中の力である。核力には二種類あって<強い力><弱い力>と呼ばれている。

まず、<強い力>について。

原子核は、それぞれの原子によって、水素(H)のように、陽子一個と中性子一個だけでからできているものや、水銀(Hg)のように、数多くの陽子と数多くの中性子でつくられているものがある。原子核の中で、プラス(+)の電荷を持つ陽子同士が、斥力によって離れずに存在することで、原子核の中には、電磁力よりも強い特別な力の存在があることがわかった。

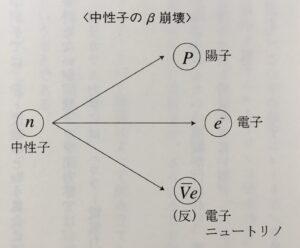

もう一つの<弱い力>は、放射性原子核によって見つかった力である。陽子の数、または中性子の数が多過ぎる不安定な原子核は、β(ベータ)崩壊と言って、その核内にある<弱い力>という特別な力によって、β線(電子線)という放射能を出しながら別の原子核に組み替えられる。(放射性元素は、数百種類見つかっている。)

これらの力の他に、<第5の力>の存在も考えられている。

(3)<力>とは、どういう作用で起こるのか

現在の物理学では、質量を担う粒子と、力を担う粒子というものが存在し、前者の粒子の間を後者の粒子が行き来することで力の効果が現れると考えられている。

電磁力は、<光子(光の粒)>が、電荷を持つ電子や陽子などの間で交換されることによって起こると考えられている。

同じように重力では、<重力子>と呼ばれる素粒子が考えられ(まだ、見つかっていない)、地球と月、地球と人間などの物体同士で交換されていると考えられている。

基本粒子に質量を与えているのが<ヒッグス粒子>であるとされているが、まだ発見されていない。

(4)<素粒子>とは

素粒子とは、宇宙に存在する全ての物質を構成する、最も基本となる物質のことを指している。けれども、本当の意味での素粒子は、まだ確定されていない。

素粒子の研究は、粒子加速装置を備えた施設で行われている。粒子加速装置は、線型のものや円型のものがある。円型の装置では、直径が数百mのものから、新しくつくられた研究施設では、直径九Kmもの巨大な装置などがある。

その装置の中で、陽子や電子などの粒子が加速される。粒子は、加速されることで高エネルギーを与えられる。高エネルギーを持った粒子を物質にぶつけたり、別の粒子と衝突させたりして、どのような物質に壊れるか、また、そこからどのような新しい素粒子がつくられるかを研究する。

20世紀の初頭まで、素粒子は、<陽子><中性子><電子><光子>の4つだけだと考えられていた。しかし、素粒子を衝突させる実験によって、数百種類の新たな素粒子の存在が確かめられた。次に示す素粒子が、その中の代表的なものである。

素粒子は、質量を担う粒子と力を担う粒子に分けられている。

《力を担う粒子》には、光子、重力子、グルーオン、w粒子、z粒子などがある。

《質量を担う粒子》は、<ハドロン>と呼ばれる<強い力>に関係のあるものと、<レプトン>と呼ばれる<弱い力>に関係のあるものに大別される。

《ハドロン》には、電荷を持つ<バリオン(重い粒子)>と、その反物質である<反バリオン>と、電荷を持たない<中間子>とがある。

《バリオン》には、陽子、中性子の他に<Δ粒子>や<ハイペロン群(Λ粒子、Σ粒子、Ξ粒子)>などがある。

《反バリオン》とは、バリオンの反物質である。反物質(反粒子)とは、一つの素粒子に対して、質量は同じだが電気量などが正負逆である物質のことを言う。

《中間子》には、<π中間子><κ中間子><ρ中間子>などがある。

《レプトン》には、電子と<電子ニュートリノ><μ粒子><μニュートリノ><τ粒子><τニュートリノ>などがある。

(5)<クォーク>について①

素粒子の研究が始まってから、数百種類もの素粒子が確認された。素粒子と言う限り、いちばん基本的な粒子でなければならないが、それを証明する方法は見つかっていない。

素粒子の研究を重ねるうちに、ある研究者は、今まで見つけられた素粒子が、さらに小さな物質で組み立てられているのではないかということを想定した。

1964年にゲル・マンによって、ハドロンは<クォーク>という物質によって組み立てられているという考えが生まれた。

バリオン(陽子、中性子など)は、三つのクォーク、中間子(π中間子、κ中間子など)は、二つのクォーク(クォーク、反クォーク)でできているという考えである。

クォークには、アップ(u)、ダウン(d)、ストレンジ(S)チャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)という種類がある。そしてそれぞれに、赤、青、緑の三種類のクォークがあるという。これが「量子色(カラー)力学」の考え方である。

(6)「量子カラー力学」について

量子カラー力学は、クォーク間の力についての理論である。原子核の中で陽子同士を強く結びつけている<強い力>と似たような力が、陽子の中で三つのクォークをしっかり結びついていると考える。

電磁力の力の作用は、光子の交換によって行われると考えた。クォーク間の力を予想する量子カラー力学も同じように考える。光子にあたる<グルーオン>という粒子が、その役割を果たしていると考える。

クォークに色を持たせたように、グルーオンにも赤、青、緑の色を持たせることにする。これを電磁力の電荷に対して、クォークの<カラー荷>と言う。

バリオンのカラー荷は、赤・青・緑の組み合わせに、中間子では、赤・反赤という具合に組み合わせなければならない。

電磁力と違う点は、力を担うとされる光子自身は電荷を持たないが、量子カラー力学では、光子にあたるグルーオンが、電荷にあたるカラー荷を持つ。量子カラー力学には、<カラー電気力>という力が存在する。

(7)<クォーク>について②

陽子内のクォークの存在を確かめるために、陽子に電子をぶつけるという実験が行われた。電子は、陽子の中の何かにぶつかって散乱した。それが、クォークだと考えられている。

中性子を単独で存在させると、時機に崩壊し、陽子と電子と電子ニュートリノに分かれる。(β崩壊の一つのスタイル。ニュートリノは、中性微子と訳す。)この中の電子ニュートリノを集めて、陽子にぶつけるという実験も行われた。

電子や電子ニュートリノは、レプトンである。レプトンは、<弱い力>に関係ある粒子と考えられている。電子はマイナス(-)の電荷を持つので、電磁力にも反応するが、電子ニュートリノは電荷を持たないので、電磁力には反応しない。

電子ニュートリノが陽子内のクォークにぶつかると、電子ニュートリノは、荷電レプトン(電子、μ粒子)に変わる。ぶつけられたクォークも電荷が変わる(d→u)。

このことでクォークは、電磁力や<弱い力>にとっても重要であることがわかった。そして、<強い力>も<弱い力>も同じ核子(陽子、中性子)内にあることが予想されている。

(8)「電磁弱理論」について

最初に力の統合が考えられたのは、電磁力と<弱い力>である。<弱い力>の作用によって、核子崩壊が起きる。その際に働いている力と、電磁力との共通性を見つけようとした理論である。

中性子の崩壊過程では、仮の荷電粒子(w¯中間子)が現れることが予想された。また、電子ニュートリノと電子との反応では、仮の粒子(zº中間子)が必要なことも考えられた。

1982年にw粒子、1983年にz粒子が見つかったことで、電磁力と<弱い力>は同じ力であることが確かめられた。

電磁弱理論は、量子カラー力学に対して「フレーバー力学」とも言う。

(9)<強い力>を統合する

次の段階として、電磁弱理論に<強い力>を加えようとする試みが考えられている。

<強い力>は、高エネルギー(超高温)のもとでは弱くなり、もう一方の<弱い力>は、高エネルギーのもとでは強くなることがわかっている。従って、この三つの力は、非常に高いエネルギーのもとで同じ強さになり、単一の力の異なる側面であることがわかる、という予測がある。しかし、現在ある粒子加速装置で、この超高温をエネルギー状態をつくり出すことは不可能なため、違う方法が考えられている。

違う方法として、陽子の自然(自己)崩壊を確認する方法が考えられている。日本では、岐阜県吉城郡神岡町に、世界最大級の地下実験装置「スーパーカミオカンデ」が建設され研究が進められている。スーパーカミオカンデは、高さ41.4m、直径39.3mの容量で、側面に一万千二百個の光電子倍増管を配置し、5万トンの純水を注入する。

陽子の寿命は百壌(10³º)年と考えられ、途方もなく長い。だから、陽子の死(自然崩壊)を観測することは、極めて難しい。そのため実験は、水などの大量の陽子を観察することによって行われる。

陽子を構成するクォークが、自然(自己)崩壊することによって、反電子(e+)、レプトンなどの粒子に変化すれば、クォーク間の力である<強い力>とレプトンなどの<弱い力>、そして電磁力が、同じ力であることが証明されることになる。

すでに、欧米、ロシアなどでこの実験は進められているが、まだ、陽子の崩壊は発見されておらす、スーパーカミオカンデに期待が寄せられている。

(10)宇宙の始まりについて

宇宙の年齢は、百五十億年あまりと言われている。では百五十億年前、宇宙はどのように始まったのだろうか。今までの力の統合を考えてみると、それぞれの力は、超高温状態において同一のものであることが予想されている。

当初、宇宙が、想像を超えた超高温状態であったという仮説として「ビッグ・バン説」がある。宇宙は、大爆発によって始まったという説である。

ビッグ・バン説によると、元になる質量が大爆発を起こし、その時点での質量は、超高温で限りなく熱かった。その中で、素粒子(クォーク、グルーオン、w粒子、ニュートリノ、光子、電子など)が、互いに結合することなく自由に飛び回っていた。

それらの質量は、膨張するにつれて温度が下がり、素粒子は陽子や中性子の中に閉じ込められた。宇宙の温度はさらに下がり、陽子と中性子と電子で原子をつくり、次第に分子をつくった。

そしてそれらが、水素ガスやヘリウムガスとなって回転を始め、太陽や地球、火星、木星などをつくり、太陽系、銀河系のような形になった、という仮説である。

大爆発という仮定に対しては、どういう力によって、何が爆発したのかという疑問が残るが、超高温状態であった時点が存在したという仮説については、今のところ否定する根拠がない。

(11)そして、最後の<重力>は統合されるのか

<電磁力><強い力><弱い力>が同等であることが証明されたとしても、<重力>という存在は、この仲間に加わる手掛かりさえ見つかっていない。重力が全ての物質に存在し、とても重要な力であるように見えるのに、他の力と同様に考えられないのは、重力という力が、単独では他の力に比べて極めて微力であることに理由がある。重力は微力なために、無視してもいいのではないかというような考えもあるようだ。

小さい物質ではその効果はたいへん微力であり、考慮しなくてもいいくらいの力でしかないかもしれないが、地球や月、太陽の重力を考えると、その力はどうしても除いては考えられない力である。三つの力が統合されても、重力を含む全ての力が統合されなければ、統一理論としての意味は無い。

全ての力が本質的に同等であること、『力の本質とは何か』をはっきりさせない限り、「統一理論」が完成したことにはならないだろう。

(12)「統一理論」のゆくえ

統一理論は、この宇宙に存在する物質のすべての現象について、どういう基本的な物質が、どのような基本的な作用によって行われているかを解明しようとする理論である。力の統合が容易ではないという課題を抱えながらも素粒子物理学は、四つの力を統合する方法を模索し、究極的な素粒子についても研究を続けている。

しかし、出口のないトンネルに迷い込んでしまった感がある。

素であろう物質が見つかっても、さらにそれを構成する物質が予想され、終わりが見えない。クォークが最終的な素粒子であるという事実も、今のところ見つかっていない。素粒子物理学者の最先端の頭脳や技術を以てしても、最終的な素物質(素粒子)に対して、どういう決着を付けるのかということについて、解決の見通しは立っていない。

そして、全ての現象を説明するための、力の統一に対する課題がある。まず、今の方法で力を統一することは大変困難であることが、たやすく予想されることである。スーパーカミオカンデの陽子崩壊の確認の可能性は、けっして高くないし、それが仮に確認されたとしても、まだ重力という難題が残っている。

さらに、力という概念を統一するだけで、物事の成り立ちをうまく説明することができるものなのかという疑問がある。物質の全ての現象ということは、物質から構成されている生物の生命や成長などの現象も当然含まれることになる。力という概念を統一するだけで、それらの根源的なしくみを説明することができるだろうか。

また、今の社会で研究を行うにあたって、費用の面で、十分な施設、設備を整えることにも難しさがある。予算の関係で、中止された素粒子物理学の研究もある。どのくらい待てば、科学は答えを示すことができるのだろうか。それとも、永遠の課題として、私たちが『真理』を知る時は訪れないのだろうか。

科学が今までつくり上げてきた概念や常識、その中でも、力や生物に対する概念を変えない限り、現状の行き詰まりを打開することや本当の答えを得ることは、難しいかもしれない。

'

3 現代物理学の興味深いところ

(1)電子について

現代の高度な文化生活は、エレクトロニクスに支えられている。エレクトロニクスとは、英語のエレクトロン(electron 電子)の形容詞形(electoronic)にsを付け、学問名(電子工学)としたものである。文字通り電子が、現代の科学技術の中心的存在となっている。電子の特徴を生かして、コンピューターや電気製品が機能している。

電子は原子の中にあって、中心となる原子核の外側に存在するごく小さな物質である。大きさは、千壌分の9.106(9.106×10¯³¹)kg。素粒子実験においても、これ以上分割可能な様子は見られない。原子核の中の陽子や中性子が、もっと基本粒子であるクォークから構成されているという予想に対して、電子は今のところ、基本粒子とみなされている。

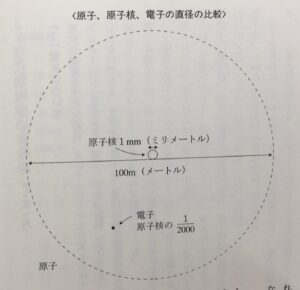

原子、原子核、電子の直径を比較すると、原子核は、原子の約十万分の一、電子は、原子核の約二千分の一となる。原子を球体として、直径を仮に100mとすると、原子核はたったの1mm、電子は、1mmの二千分の一の直径を持つ球となる。'

原子の質量は、その大部分が原子核の質量であり、電子の質量はわずか千分の一に満たない。そして、原子核と電子は、原子の中のほんの少量の容積を占めているだけで、その他の空間には、これといったものが何も存在していないようである。

原子核は原子の中心に位置する。しかし電子は、その広い空間の中で、測定した時以外は、いつ、どこに、どのように存在するのかよくわかっていない。以前は、原子全体を太陽系と同じよに考えて個々の電子が決まった軌道を回っていると予想していたが、その考えは正確ではないようだ。現在では、電子は単調な楕円軌道を描くのではなく、ある一定のエネルギーの値に対して、定常的な振動様式を持つ複雑な運動(ばら状運動)をすると考えられている。

電子の運動は、これまでの古典力学で説明できるものではなく、量子力学の波動関数によって表現される。波動関数の解は確率となる。このため、波動関数の表現で原子を表すと、電子は雲のように広がって見え、原子は明確な境を持たない。

電子は電子の持つ振動で、一秒間に地球を七回半、回るほど速く動くことができるので、原子の中を自由に走り回っていると考えることもできるが、エネルギーが与えられないときは、特別な運動をしていないとも考えられている。

電子にとってのエネルギーは、光である。光を当てることによって、電子を原子からたたき出すこともできる。これを光電効果と言う。

(2)電子の粒子性と波動性について

光は電磁波の一種である。このことは、電磁気学を完成させたマクスウェルによって証明された。

太陽から来る光は、振動をともなう波動となって地球に降り注ぐ。光は、波のように揺らぐ状態をつくるが、それをつくっている個々は、粒子である光子なのである。電子を含む素粒子全てが、同じ性質を持つ振動(波動)をともなう粒子なのである。

こう言ってしまえば簡単だが、『粒子である』という性質と『波動である』という性質を共通にあわせ持つ物質を考えるのは意外に難しい。

例えば、粒子であることを固体であるとすると、固体同士はぶつかると衝突する。しかも固体を動かすと、一度には一つの方向にしか動かない。

それに対して、波動であることを気体という性質を持つ一つの物体として考えると、その気体物体同士は、ぶつかってもそこで衝突することはせず、広がったり混じったりし、その気体物体を一つの方向から扇ぐと、その気体物体の動く方向は一方向とは限らない。

一つの粒子が粒子性と波動性を持つというのは、一つの固体であり、同時に気体物体であるということである。これを同一物質として考えるのは、今までの常識からすると、とても奇怪な物質ということになる。現に科学は、このお化けのような物質(電子、光子などの素粒子に振る舞い)に戸惑っている。

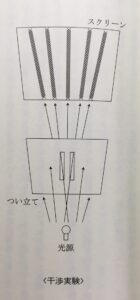

(3)粒子の干渉実験について

有名な実験がある。粒子の干渉実験と言う。物理学で干渉とは、二つ以上の波動が出会う時、波動が重なり合って互いに強め合ったり弱め合ったりする現象を言う。

この実験で有名なのはヤングで、1807年のことである。光の波動性を調べるためだった。

光源とスクリーンの間についたてを置き、そのつい立てには、二つの接近した細かい隙間を開けておく。光源を出て二つの隙間を通った光は、スクリーンの上に明暗の干渉縞をつくる。

これは、光が回折するためであり、光が波動であることの証拠として考えられた。光の回折とは、波動をともなう光が角を回り込む現象である。

その後、スクリーンに光電管などを用いて光子を高感度で捕らえる状態をつくり、光源からは、一回に一光子しか放出できないようにして、再び実験を行った。

長時間経過した後、スクリーンに写し出された図柄を見ると、最初に行った実験と同じように、明暗の干渉縞がつくり出された。

この実験で光は、一つの光子だけで干渉という効果をつくり出す、ということが明らかになった。しかし、一つの光子が二つの隙間をどのように通るのかは、まだわかっていない。素粒子とは、不思議な物質である。

干渉とは、二つの事柄の作用によって起こる現象のことを言うので、粒子の波動性に、干渉という言葉を相変わらす使うことは、思考の混乱につながると思う。けれども、最初の実験を干渉と訳したときから現在まで、この言い方は尊重されている。

(4)電子の実在性について

科学の基本は、実験と観察にある。実験と観察によって量を測定し、予測と結果を一致させることを最重要課題とする。測定できない現象については、その事実を認めないという大前提がある。

長い年月にわたって、原子がそうだった。原子というものが物質の基本となっているという考えは古く、紀元前440年頃、デモクリトスによって始まった。ところが、原子を測定できるようになったのは、19世紀に入ってからだ。アインシュタインによるブラウン運動の研究によって、その測定方法が初めて示され、測定につながった。

19世紀までに、化学において原子という存在はすでに条件であったが、それを測定する技術が無かったので、原子など存在しないという考えは、測定によって証明されるまで根強く存在した。

今は、電子の存在が、ちょうど昔の原子の存在にあたる。粒子加速器によって、あるいは日常私たちが使う電気製品などによって、電子は間接的にはその存在が認められている。しかし、科学という測定を重要視する立場からすると、電子などの素粒子物質の実在については、クエッションマークが付されているのである。電子は、測定された時以外は、確定した状態を予想することができない。電子の存在は否定されないけれども、その実在の根拠、実在の具体性については、通常の物質と同じように測定できない、現象を説明できないということで、過去の原子と同じように科学の立場からは、その実在性を半ば否定しているのである。

これは、20世紀前半に栄えた物理学の中心的な考え方である。前期量子論を提唱したニールス・ボーアや、ボーアの影響で量子論を研究し、行列力学、不確定性原理をつくったヴェルナー・ハイゼンベルグなどが支持した考えなのである。そして、この考えは現在でもなお生きている。

ボーアは、コペンハーゲン大学に入学し、1910年に学位論文「金属の電子論」で原子構造が古典理論では説明できないことを示した。その後、ラザフォードのもとで原子構造を研究し、量子論的原子模型を提唱した。そして、1900年に量子仮説を提唱したマックス・プランクの考えをもとに前期量子論をうちたてた。

ボーアは、教授陣に恵まれたことと彼の科学的功績によって、20世紀前半の物理学の中心的人物であった。

では、ボーアを代表とする科学者は、電子などの物質の実在性について、どのように考えていたのかということになる。

基本的に、測定できないものについて特定の見解を避ける、というのが科学者の立場である。それでも、あえて言及するとするなら、『実在の根拠は認められない、ゆえに、物質の実在性は認められない』というのである。

これは単に、実在の根拠(電子の実在性など)を説明できないという理由による結論ということなのだが、そのために根源的実在を肯定しないという姿勢は、昔から変わらない科学の在り方をよく表している。いい意味でも悪い意味でも、実験(観測)結果に忠実な科学の在り方である。

けれど彼らは、ただ実在の根源を肯定しないだけではないようだ。彼らの量子論に基づく実験(観測)結果に逆らわない解釈によると、日頃目にしている景色や現象は、今まで認識してきた実在(究極的な部分まで物質である)とは違うかたちの、物質ではない何らかの根源によって形づくられているということになる。または、そんな不可思議な根源的実在が存在することなど、科学が認めるはずもなく、この現実は、私たちが人間であるがために持つ感覚によって創造されているものに他ならないという考えである。これでは、あまりにも極論のように聞こえるかもしれないが、これは、ボーアを代表とする多数の科学者の、量子論に基づく真面目な考えなのである。ボーアはその後、生命や主観と客観などについて、認識論的な著述を残している。

科学にとって常識とは、いかなるときも数学的説明によって証明される真実、なのである。彼らの考えは「量子論」や「量子力学」に基づいている。人間的感覚の基準もことごとく、それら科学理論に従ったものでなければならないというところだろうか。これが、現代科学の主要な考え方でもある。

科学を知らない人がちょっとおかしいなと感じても、現代科学はその業績から、少しも動じることは無いのである。

これに対して、電子などの素粒子はどこまでも実在的な物質であり、世の中は究極的な部分まで、実在する物質によってつくられているという意見は、当時の科学者の中では少数派とされた。

その少数派の代表として、アインシュタイン、マックス・プランク、波動力学をつくったエルヴィン・シュレーディンガー、波動力学のきっかけとなったルイ・ド・ブローイなどがいる。

アインシュタインとボーアは、量子論(量子力学)の正当性と物質の実在性について、生涯、論争を続けた。アインシュタインは、世の中が、単純で明快な法則によって成り立っていると信じていたので、量子力学が導くような不確定さを多分に含む答えに賛同することができなかった。

だが、量子力学は、理論として矛盾がなかった。アインシュタインはボーアを論破することができず、納得する結論を得られないまま、この世を去ってしまった。

誰もが納得するかたちで電子が確認されない限り、この問題にはっきりした結論を出すことは、今の科学では難しい。現時点では理論に基づく解釈として、ボーアの方に軍配があがっているようだ。

つまり、現在の物理学の代表的な理論である量子力学は、真理に対するある答えとして、科学に対する通念では考えられないような、哲学的、宗教的とも思える世界観を示している。この考えをまともにとらえる物理学専攻者がいるとしたら、宗教家へ転身したとしても不思議ではないような気がする。

しかし、この考えは一般にはあまり知られていない。それは、科学が提供する答えとして、妥当でないという判断がどこかであるためかもしれない。

(5)「量子力学」について

『物質の実在性は認められない』という結論を導く理由として、見ることによって電子を確認できないという観察の限界もあるが、量子力学という理論の性質によるところは大きい。量子力学による表現は抽象的で、その方程式の意味するものは何か、どういうことなのか、よくわかっていないということがある。

物理学の理論において方程式は、その現象を表しているであろうが、厳密にその方程式が解けない、という場合がよくある。例えば、アインシュタインは、自分の考えた重力場の方程式の厳密解を出すことができず、近似法によって解いていた。

量子力学についても同じようなことが言える。シュレーディンガーの波動方程式は、量子力学の基本方程式であるが、方程式の未知数である波動関数Ψ(プサイ)が、どういう意味を持つのか、いまだに明らかになっていない。

量子力学を表す方程式が粒子を表現しているであろうことは、大抵の科学者が認めているのであるけれども、それを粒子と結びつけることを考えた場合、科学者自身よくわかっていないという現実がある。

よくわからない状態のものをあくまでも数式(数学)によって説明しようとするところに、無理があるのである。

マクロ(巨視的)な現象、あるいは実体は、ミクロ(微視的)な粒子の個々の運動の集積によって成り立っている。量子力学はある意味で、ミクロな粒子である電子の個々の振る舞いを追求する方法ではなく、電子の集団の振る舞いを統計的に判断して、因果関係を表現する力学とも言えるのである。量子力学が大概の現象について間違いなく答えを出せるのも、確率に基づいているからこそである。

このようなことから電子などの素粒子は、とても奇妙な存在には違いないが、量子力学によってこれらの物質の状態を確定しようというのは、理論の性質上、無理があるのである。量子力学は、やはり物理学研究の実用的な手段なのかもしれない。

いかに優れた理論であっても、その理論が、物事の真理を表す理論であるとは限らない。ニュートンの万有引力の発見など以来、科学的手法の巧みさと、それが真理を表している(だろう)場合があることで、優れた理論(理論が真理を表している!)と実際(実用的手段である!)が、ごちゃまぜになっているようだ。

(6)「量子力学」ができるまで

原子は、エネルギー(炎、火花、放電など)を与えることによって、放射スペクトル(分解した光の帯、分光)を出す。これを研究することを、原子のスペクトル分析と言う。この放射スペクトルの研究によって、原子のエネルギーは不連続な状態であることがわかった。バルマーはその研究で1884年に、水素原子のスペクトルについて最初の公式をつくった。

量子状態とは、粒子の不連続なエネルギー状態のことを言う。量子とは、そのエネルギー状態の整数倍として表す最小単位のことである。プランクによって定数が導入され理論化された。

原子の放射スペクトルは、原子の構造を研究する上で役立った。ボーアは、コペンハーゲン大学卒業後、ケンブリッジ大学で1897年に陰極線(真空管で放電するとき陰極(-)から出る電子の流れ)の研究で電子を発見したトムソンに学び、マンチェスター大学で放射線(α線、β線、γ線)を発見し1908年に放射性元素の自然崩壊の発見、1911年に原子核を発見し原子構造模型を示したラザフォードに学んだ。(ラザフォードはトムソンに学び、トムソン、ラザフォードのもとで優秀な物理学者が多数育った。)

その後、ボーアは再びコペンハーゲン大学に戻り、水素原子のスペクトル研究に取り組んだ。1913年に彼は、ラザフォードの原子模型とブランクの量子仮説をもとに、原子内の電子が遷移(移動)するときに生じるエネルギーの放出、吸収が、スペクトル輝線であることを示し、電子の遷移とスペクトルの関係を明瞭にした。そして、古典理論だけでは説明できない水素原子の安定性を説明し、原子核、電子のエネルギー状態、定常状態、遷移など原子構造の新しい概念を確率した。

1914年にはフランクとヘルツが、原子と電子の運動状態のエネルギーが、とびとびの値(不連続)をとるという事実を実験によって実証した。

1924年にはパウリが、原子内にいくつもの電子が存在する場合、パウリの排他的原理と呼ばれる規制があることを発見した。

また同じ頃(1925年)、ナトリウム原子のスペクトル研究から、電子自身がスピンを持つことをウーレンベックとハウトスミットが発見した。今では、原子核も電子もスピンを持つ全角運動を行っていると考えられている。電子などのスピン運動は、単純な自転運動とは違い複雑である。

その頃(1925年)、ボーアの影響で量子論の研究を始めたハイゼンベルグは、電子の運動を、実験による観測結果により近いかたちで数式化することを目指していた。彼は、電子の運動を行列算数を使って表す方法を考え出した。そして、量子力学における行列力学をつくりあげた。数年後、彼は、パウリとともに量子電気力学をつくっている。

1926年にはシュレーディンガーが、電子の波動性などの性質を考慮して波動力学をつくりあげた。ボーアの理論では、電子の遷移状態(遷移確率)を数式化することが、まだできていなかった。1923年頃、ド・ブローイは、全ての物質が粒子性と波動性を示す物質波を持つことを主張した。この概念の数式化に成功したのが、シュレーディンガーである。彼の方程式が、量子力学の基本方程式となっている。量子力学の目的は、粒子の持つ性質を統一的に表現することであった。(行列力学と波動力学は、答えの求め方は違うが同じ内容を表現したものだった。)

1927年にハイゼンベルグは、不確定性原理を取り入れ、粒子の個々の状態は、確定した位置や運動量を計るのに限界があることを示した。これは、電子を測定する際に光を当てるので、光によるエネルギーで電子の位置や運動量が変わってしまうからである。

量子力学には、波動力学、行列力学の他に、ディラックのベクトルを用いた変換理論(1926年)、量子電気力学を発展させたファインマンの歴史的総和法(1948年)という方法がある。いずれも、実験結果を数学的に的確に表現するために、統計的、確率的に答えを出す方法である。

(7)20世紀後半の物理学について

一つの結論に固執せず、必ず新しい展開を見せる科学(物理学)は、20世紀に入って量子力学がひとつの体系をなす頃になると新たな道を求めて歩き始めていた。それは、素粒子研究の道である。素粒子物質の研究は、量子力学の不確定要素に対する挑戦ともとれる。しかし、素粒子の研究は、20世紀半ばにいきなり始まったわけではない。

1981年にはストーニーが、最初の素粒子である電子の存在を予想し、1897年にはペラン、トムソンの陰極線の研究によって、電子の存在がより明確になった。

1908年にペランは、原子の大きさを測定し、1911年には、ラザフォードが原子核を発見した。(その後、陽子の存在も指摘している。)同じ年に、ミリカンが電子の量を測定した。

ラザフォードが、ガイガーらと原子核を発見する時に使った方法は、α粒子(電荷を持つ粒子放射線)を薄い金箔や白金箔に当てるという方法である。撃ち込んだα粒子の散乱角度によって、原子内に物質(原子核)があることを発見した。

粒子を衝突させて物質の内部を探るという実験は、ここから始まった。それ以降、多くの物理学者がこの方法を用いた。

この方法で、1932年には、チャドウィックによって中性子と陽子、アンダーソンによってディラックが予想した陽電子(反電子、e+)が発見された。

1934年にはジョリオ・キュリー夫妻が、放射性同位体をつくり出した。(ジョリオ・キュリーの妻イレーヌは、ピエールキュリー夫妻の娘である。ピエール・キュリーの妻マリー・キュリーは、1897年に夫の研究を生かしウランの放射能を研究して、放射性元素ラジウムなどを発見した。)

1936年には、陽電子を発見したアンダーソンが、μ中間子(ミューオン)を発見した。

このように素粒子研究は、量子力学とともに進展してきたものである。

また、1938年には、ウラン(235U)に中性子を照射すると核分裂が起こることをハーンとシュトラスマンが発見した。

1940年にはマクミランが、エーベルソンやシーボーグらとウラン(238U)に中性子を照射することによって、ネプツニウム(Np)、プルトニウム(Pu)を発見した。そして、1942年には、ウランを使って核反応炉がつくられ、原子力時代が始まったのである。

当時世界は、第二次世界大戦の真っただ中であった。日本は太平洋戦争を起こし、アメリカ、イギリスと敵対していた。そして不利な状況に陥っていた。

1945年7月、プルトニウムでつくられた核分裂爆弾の実験がアメリカで行われた。同じ頃、アメリカ、イギリス、中国は、日本に対してポツダム宣言を発した。その内容は、平和的な世界の構築を目指すため、日本に無条件降伏を求めるというものだった。

しかし日本は、これを受け入れることをためらっていたため、翌月の8月6日に広島、9日に長崎に原爆が投下された。

今日までの素粒子研究の成果として最大のものは、核反応炉、原子爆弾をつくり出すに至った原子力エネルギーの開発である。

ラザフォードの原子核の発見から、他の多くの科学者によって、次々に素粒子が発見されることになるが、実験方法もラザフォードのやり方から回を重ねるごとに改善され、効率のいい装置が発明されていった。

1929年には、最初の粒子加速器がつくられた。これは、ラザフォードが使ったα粒子よりも高いエネルギーまで陽子を加速することができた。

1930年には、サイクロトロンと呼ばれる装置がつくられ、円型で、陽子にいっそう高いエネルギーを持たせることができた。

1940年には、電子を加速させるベータトロン、1945年には、シンクロトロンが開発され、装置は開発されるたびに巨大なものとなり、粒子に与えられるエネルギーも巨大なものとなった。

一方、粒子に高いエネルギーが与えられると、衝突によって飛散する粒子の速度も速くなる。その速い粒子の足跡を確実に知るために、霧箱(1911年)、泡箱(1953年)、放電箱(1959年)が考え出された。

実験方法の進歩によってたくさんの素粒子が発見され、その数は、元素(109種類の原子)の数をはるかに超えている。

続く20世紀後半の物理学の概要は、2節の現代物理学は、どのように真理に迫りつつあるか、に記述してある。

(8)「素粒子論」について

素粒子論は、物質の究極的な要素として素粒子研究を行い、素粒子の行動を支配する法則を見つけ、理論化しようというものである。

ハイゼンベルグは当初、ボーアの考えた究極物質の非現実性を支持していたが、20世紀半ばから素粒子研究が進むと考えが変わってくる。自らも宇宙線や素粒子統一理論の研究を行い、全ての物質は、究極的にも原物質という存在によって成り立っているという考えに変わっていく。そして、「一元論的非線形場の理論」をつくっている。

しかし、素粒子の物質性については、まだ結論が出たわけではない。

素粒子論は、まだ完成されていない。クォーク間の力の理論(「量子カラー力学」)や電磁気力という弱い力の統一の理論(「電弱理論」)の他にも、いくつかの理論があるが、それぞれに課題が残されている。

素粒子論では、相当な数の素粒子が発見されている。それらをまず、統一的に整然と説明することが素粒子論の課題であるとも言える。

また、素粒子の研究によって、真空に高いエネルギーを与えると物質がつくられることがわかっている。すなわち真空は、何も無い空の状態ではなく、仮想粒子(実粒子ではない粒子)が満ちていると考えられている。そのため電子、原子の振る舞いは、量子力学によって因果関係を説明できるのであるが、粒子衝突による物質の生成(消滅)については、原子核や陽子、中性子からできると固定して考えを進めるわけにはいかなくなった。衝突によって、全く新しい素粒子ができてしまうからである。このことに対して、量子力学ではなく、新しい法則の適用が必要だとも考えられている。

しかしここで、素粒子論には、よく知られた興味深い事実があることを認識しておく必要がある。素粒子研究で見つかった大部分の素粒子は、実験によってつくられたものがほんの短い時間存在するだけで、宇宙線(宇宙からくる放射線)の中に見つかった素粒子もあるが、その他のものは、この宇宙には存在しないという事実である。

私たちがよく知っている陽子、中性子、電子、光子以外は、一秒もたたないうちに、そのほとんどが崩壊してしまう。素粒子実験によって生成された素粒子が現存する時間は、わずか十万分の一秒とか、十億分の一秒という短時間なのである。

それらに比べて、陽子の寿命は極めて長い(10³º年以上)中性子の場合は、単独で存在するときの寿命が10分くらいであるが、それでも他の素粒子に比べれば長い。

素粒子の中の反粒子(反物質)についても、同じことが言える。ディラックは、量子力学の波動方程式と相対性理論によって、正と負の両方のエネルギー状態が存在することを予想し、物質についても反物質が存在することを指摘した。(その考えは、陽電子の発見によって証明されることになる。)素粒子研究の中で、反粒子はよく登場する。粒子と反粒子によって素粒子ができたり(一瞬)、粒子と反粒子が出会うと消滅する(すぐに)というものである。

けれど、所詮、反粒子も単独ではもちろん粒子とともに新しい粒子となっても、長い時間存在することはない。そして、この宇宙の中には、反粒子(反物質)もめったに存在していないのである。

宇宙に存在していない素粒子が、実験によって何百種類も見つかったというのである。しかもこれらの素粒子は、生存時間が極めて短い。これらの短すぎる生存時間について、疑問を持たなくてもいいのだろうか。

例えば、今までに見つかった素粒子の中でも、中性子のβ崩壊で見つかるニュートリノのような存在は、中性子の構成要素として知ることに意味がある。中性子は、素粒子(物質の最も基本となる粒子)でないことがわかるからである。だが、そのニュートリノと陽子、電子などを衝突させて新しい物質が一瞬生成されたとしても、その事実に意味があるかどうか疑問なのである。

巨大なエネルギーを与えた粒子を衝突させれば、結合不可能な物質同士でも、一瞬結合されたように見えるのはきっと間違いではないだろう。しかしその後、瞬時にして崩壊してしまう状態のものを、物質として確定してしまっていいのだろうか。

物質の生存時間については、何秒以上、または何分以上その状態を維持したものが物質と言えるかというような基準はないが、それならば、粒子に与えたエネルギーについても、考える必要があるのではないだろうか。それとも、その巨大なエネルギー状態を維持することができれば(初期の宇宙がそうだったと予想されているように)、それらは長時間存在することができるのだろうか。

初期の宇宙が、長時間、高エネルギー状態だったという予想もないわけだけれども、見方によれば、相手物質を選択する段階で、一度は接触しても結果的に相手物質を選択しなかった、つまり、新たな物質としては成り立たなかった状態である、とも言えるのではないだろうか。

実験で確認された素粒子が、現存する粒子(陽子や電子など)の中に存在しているとか、これらがつくられる過程で考えられる粒子であるというなら、存在の意味はあるかもしれない。しかし、そうでなければ、たまたま実験で確認された(つくられた)粒子というだけであって、この宇宙の成り立ちに関係がある粒子とは言えないのではないだろうか。

存在の必然性という面を考慮すれば、数百種類あると言われる素粒子も、自ずと数が限定されてくるのではないだろうか。

物理学において、必然性の重要さを希薄にしたのは、量子力学である。それまで科学は、ある結果は、ある特定の原因によって導かれるという考えの上に成り立っていた。けれども量子力学の場合、ある特定の原因というものは確認できないか、または不確定であり、結果が重視される考え方である。

物理学者の多くは、電子について研究した結果、ある特定の原因というのは人間の枠で考えているものであって、本当はそんなものは無いかもしれないという、謙虚な熟思に陥っているのである。そのため、必然性という考え方を携えることに、いささか自信を持てなくなっているのである。

ある原因に基づいて結果があるという考え方は、これまでの社会や科学の秩序を正しく支えてきた。悪い結果を避けるために、原因を究明し改善する。また、良い結果を生むために、その方法(原因)を考え改良する。私たちの社会は、こういう方法論(論理的反省)に従ってより良い社会を築いてきたはずだった。

しかし、現代社会には、信じられる公正な秩序というものが無くなりつつあるような気がする。社会のルールに関係なく何でも罷り通り、しかもそのことに対してなかなか収拾が付かない。そして、何でも有りのわりには、肝心なところで柔軟な対応は見られない。対応以前に、ある結果が生まれるのは、やむを得ないことだというような諦めさえあるようである。 科学者の考え方は、いつも世の中にいつのまにか浸透している。そしてそれは、今までの科学に対する信頼が高いからこそ、影響の強さは計り知れないものがある。今の社会の迷いと科学者の迷いは、何処となく共通するものがあるのではないだろうか。

それから実験は、多くの時間と労力を費やすので、何らかのかたちで結果を出すことが求められるが、何らかの結論を出すことを目標とすることは、時として、錯誤を招く結果につながる場合もないとは言えないのではないだろうか。そもそも粒子の衝突実験は、粒子の内部を探るための手段として始まった。そのことを振り返ることも必要なのではないだろうか。

(9)真空について

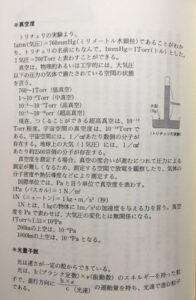

ここで、時代が少し遡ることになるが、学校で習う真空の基本的な知識と言えば、トリチェリの実験(1643年)である。 一方を閉じた長さ1mのガラス管に水銀を満たし、水銀の入った容器を逆さまに立てる。すると管内の水銀が下がり、上方に空間ができる。これをトリチェリの真空と言う。真空と言っても、管内に全く何も無いということではない。この真空には水銀の気体が残っている。しかしそんなことは、あまり印象強く教えられることはない。

最初にトリチェリの知識を学んだ私たちは、真空とは字のごとく、何も存在しない空間なのだと認識する。そして、科学にあまり関心がなく、科学をあまり学ぶ機会を持たなかった人たちは、その認識を変えることもないままその知識を持ち続ける。

宇宙空間についても同じである。なんとなく、真空であるということは知っている。現実に、かなり真空に近い状態であることに違いはないらしい。けれども、宇宙を含めて真空が、本当はどんな状態なのかはよくわかっていない。

デモクリトスは、宇宙に存在する全てのものは、何も無い空間と原子によってできている(「原子論」)と考えていた(紀元前440年頃)。何も無い空間とは、真空や宇宙空間のことも指しているのだろうか。それに対して、宇宙空間が地球上の空間とは違うものでつくられているのではないかと考えていたのは、アリストテレスである(紀元前350年頃)。アリストテレスは、自分のいる世界が、土、水、空気、火の四元素からつくられていて、天(宇宙)は、エーテルという違う元素でできていると想像していた。

宇宙空間に対する思弁は、この頃から始まっている。そして、地動説が一般の人たちに浸透してくる17世紀頃から世の中の科学は急速に進歩し始めるが、宇宙空間に対する考えは、紀元前の時代から現在に至るまで、たいして変わることはなかった。

そのことを人が宇宙へ行って実際に確かめたのは、つい最近のことである。1957年、ソ連の人工衛星スプートニク1号が最初に打ち上げに成功し、1961年、同じくソ連の打ち上げたボストーク1号にガガーリンが乗り込み、初めて人が宇宙空間を宇宙船で体験した。宇宙遊泳に成功したのは、1965年である。

それに、人が空を飛んでからまだ二百年余りしか経っていない。1783年に初めて人を乗せて気球を飛ばすことに成功した。ライト兄弟が飛行機にエンジンを取り付けて飛んだのは、今世紀初め(1903年)のことである。

トリチェリの実験で真空の存在が少し身近になったが、そのことで宇宙空間の状態までわかったわけではなかった。それでもトリチェリの実験以後、気圧計が考えられ、高い山頂などでは、気圧が低くなることがわかった。山頂より高い地点では大気は希薄になり、宇宙空間には大気が無い(真空)だろうと、根拠をともなって考えることにもつながった。

宇宙空間の真空については、それからも20世紀まで、エーテルという概念を通じて議論があった。太陽の光は、何も無い空間(真空)を、どうやって進むのかという疑問があったからである。

太陽の光や月や星を見ていると疑問が湧いてくる。太陽の光はどのように地上に送られてくるのか。月や星は、どのように天体に存在しているのかというようなことである。それを突き詰めて考えた人たちによって、現在までの科学知識は膨大な量となった。

ニュートンも光について関心を持ち、光がプリズムによって何種類かの色に分光されることを発見した。そして、光が直進するという性質から、光は粒子であると考えていた。ニュートンは、これらの他に、数学(二項定理、微分積分法の基礎をつくった)力学(ニュートン力学、万有引力の法則)を考え出したことで有名である。

17世紀から18世紀にかけて、太陽の光がどのように地上に届くかについては、ニュートンの粒子説とフック、ホイヘンスの波動説に分かれ対立していた。フックは、ニュートンの粒子説に反対し、光はエーテルの波動であると主張した。また、ホイヘンスは、音が空気中を波のように伝わるのと同じように、空気にかわる存在(エーテル)の中を音のように伝わってくると考えた。そして、エーテルが非常に硬い微粒子からできていて、宇宙空間に行き渡っていると考えていた。

それが、19世紀になると、ヤング(1801年)やフレネル(1818年)の光の干渉実験によって光が回折することが示され、光の波動説は優勢になった。また、ファラデーやマクスウェルによる電磁気の研究によって、光が電磁波(波動)であることをマクスウェルが証明したかたちとなった(1864年)。

光が波であることが証明されると、今度は媒体であるエーテルの存在を確認するために、多数の科学者が実験を試みた。その中で最も精度の高い実験となったマイケルソンとモーレーの実験が、1887年に行われた。もし、エーテルが存在するならば、地球が運動する際にエーテルの影響を受けて、わずかでも抵抗が生じることになる。それを光の実験によって検証しようとしたのである。だが、何度繰り返しても、エーテルの存在を示すことはできなかった。

それでもなお、エーテルという概念から離れることができず、20世紀まで、大方の科学者がその存在を信じていた。ローレンツはその代表で、エーテルの概念を生かすためにローレンツ収縮(1895年)、ローレンツ変換(1904年)を考え出した。

しかし、20世紀初め(1905年)、アインシュタインの出現によってエーテルという概念は葬られた。アインシュタインは、1887年からその現象の説明が未解決であった光電効果を解明し、同じく1827年から未解決であったブラウン運動についても解き明かし、原子の大きさを測定することが可能であることを示した。

アインシュタインは光電効果の説明にあたって、プランクの量子仮説をもとに光の粒子性を見事に説明し、光は、粒子性と波動性をあわせ持つ物質であるという結論に達した。この「光量子説」が、量子論に与えた影響は大きい。

それらの研究の結果や特殊相対性理論(「運動物体の電気力学」)によって、光(光子)が一定の速さを持つ粒子であり波動でもあるという性質を生かして、エーテルのない真空中を走ってくると提唱した。

この答えによって、何世紀にも渡って議論されてきた疑問に対して、一応の決着が付いたことになっている。

ここで少しばかり、長い間の疑問に決着を付けた特殊相対性理論について考えてみたいと思う。

特殊相対性理論は、個々の物体が等速度運動を行う場合(慣性系)において、基本物理法則は、いかなる場合でも成立するというものである。

個々の物体が等速度運動を行う場合(慣性系)というと、急に専門的に聞こえてわかりにくいと思ってしまうが、これは、太陽系などにおける太陽の重力に対する個々の惑星の運動のことを言っているのである。だから、太陽系などの宇宙において、どんな状態でも成り立つ法則が、真理である物理法則(基本物理法則)であるということである。

相対性理論の頭に特殊という言葉が付くのは、物体の相対的な等速度運動と加速度運動(重力による効果を含む)が、その時点では同等の立場で考えられなかったからである。それぞれの物体が等速度運動をしている場合は、それらの運動が相対的であると言えるが、その慣性系に加速度運動をする物体が加わると、その物体の運動が絶対性を持ち、相対性理論が成り立たなくなるということで加速度系は除かれていた。また、慣性系から加速度系へ、ローレンツ変換で移ることができない。そのため、特殊相対性理論に加速度運動は含まれない。

アインシュタインが本来、相対性理論によって言いたかったことの一つは、宇宙に存在する物体の全ての運動は相対的であり、絶対的な運動、例えば固定したまま動かないような静止物体を考えることはできない、ということだと思う。物体が相対的な運動なら、それに対する空間も、時間も、全ての存在に絶対性は無いということにもなる。

そしてもう一つは、そういう環境(宇宙)において成立する法則が、真理である物理法則なのだということを主張したかったのである。彼は、この宇宙を支配する物理法則の存在とそれが、やさしい数式で表されることを信じていた。彼は、相対性理論によって、世の中のしくみを説明できる真理である物理法則の確立を目指していたのである。

ところで私は、この特殊相対性理論について簡単な疑問がある。

特殊相対性理論には、根幹として真空中の光速の絶対性があるのであるが、この相対性が、光を除く(光速を基準とした)物体の相互関係を指している点である。アインシュタインは、特殊相対性理論の中で、光という存在を特別扱いしているのである。

光とは、まさに太陽などから放射される存在である。光電効果によって、光(光量子=光子)という粒子が、電子をたたき出すとしているのだから、光は、この宇宙の中にある物質(物体)であるのではないだろうか。(光子の静止質量は0であるとされているが、慣性質量(加速によって生じる重さ)は、持つとされている。)

物体(物質)であるなら他の物体との相互関係において、光も相対的でなければ変であり、仮に速度が一定であっても、光だけが絶対性を持つことには矛盾がある。

出し抜けだが、特殊相対性理論は、明白な矛盾をはらんでいると言えるのではないだろうか。そして、特殊相対性理論はこの単純な矛盾によって、真理である物理法則であるという資格を失っているのではないだろうか。

相対性理論が、光速度の力学を表現することを目的としてつくられた理論なら意義はないが、それだけではない。相対性理論は、宇宙の事象についても言及した理論なのである。(アインシュタインは、真理である物理法則を具体的に示したわけではないが、特殊相対性理論に従う法則が、真理である物理法則だと言っている。特殊相対性理論によって、質量とエネルギーは同等である<E=mc²>という有名なアインシュタインの公式はつくっているが、これが真理を示す物理法則だと言っているわけではない。但し、特殊相対性理論が真理である物理法則だとすれば、この式もまた真理であることになるが。)

相対的な事象を含む、物体の本質を記述する方程式とは、どんなかたちで表されるのだろう。難しそうで想像も付かない。それは、アインシュタインにとってもそうであったと思う。彼は、何も無いところから数式をつくりあげるということをするより、マクスウェルの考えた電磁場の概念や方程式をもとに考えることから始めたのである。アインシュタインは、マクスウェルの方程式から、真理である物理法則を導こうとしたのである。

だから、マクスウェルの方程式は、相対性理論に従う真理である物理法則なのである。それ以外の物理法則は、相対性理論に従わない部分があるので、相対性理論が正しいとされる今日において、相対性理論に従うように修正がほどこされている。

マクスウェルの方程式は、電磁場が真空中を波(電磁波)として伝わることを示し、その電磁波は一定の定数cとして求められ、その値は光の速度であった。光の速度が一定の定数cで示されることは、アインシュタインの光に対する特別な意識を裏付けする事実として、彼を相当勇気付ける材料だったのではないだろうか。

また、マイケルソンとモーレーの実験結果が、光速が不変であることを証明したかたちになったことも、彼の考えを揺るぎないものとしたのではないだろうか。

光の速度を測る実験は、以前から試されていた。最初の測定は1675年である。マクスウェルが方程式をつくり出す約十五年前には、フィゾーやフーコーがかなり正確に光の速度を計算していた(1849年)。1882年には、マイケルソンがさらに正確な(現在の測定値に近い)速度を求めている。マクスウェルの方程式の定数cは、ほぼ正確だった。このことから、マクスウェルの方程式自体には矛盾は無いと言えるかもしれない。

真空については、何世紀にも渡って激しい議論が繰り広げられてきたようだが、アインシュタインの理論がなぜ、正解として強い反発も受けずに素直に受け入れられたのだろうか。長い間の議論で、何らかの結論に到達したかったのだろうか。

考えてみるとアインシュタインの理論は、全体的に当時の有名な(優秀な)物理学者の理論に基づいて、あるいはそれらを補足し拡張するような理論となっている。

光電効果の説明では、マックス・プランクの量子仮説に賛同し、具体的な例(光量子)をあげて量子というものについて広く理解を浸透させた。それに対してプランクは、特殊相対性理論に対しても理解を示し、理論の重要性を広めたのである。

特殊相対性理論そのものは、大学でも一般に講義されたマクスウェルの電磁気学を応用し、考えを拡張したものである。

エーテルの支持者であったローレンツは、後にゼーマンとともに、ゼーマン効果(磁場による原子のスペクトルの変化)の研究でノーベル物理学賞を受賞することになるが、彼の考えたローレンツ収縮が、特殊相対性理論によっても起こることをアインシュタインは示したのである。そして、ローレンツ変換が、結果的に特殊相対性理論の基軸になっている点も見逃せない。

アインシュタインは、相対性原理と光速不変の原理をもとに、ローレンツ変換を導いたのである。ローレンツのローレンツ変換についての解釈と、アインシュタインが求めたローレンツ変換の解釈は違うが、式は同じである。先に導き出したローレンツの名前で呼ばれている。

この場合の相対性原理とは、ガリレイの相対性原理ではない。ガリレイの相対性原理は力学法則に限られていたが、アインシュタインの相対性原理は、力学、電磁気学を含む真理である基本法則が、慣性系において成立するということである。

特殊相対性理論の特徴として、真理である(正しい)物理法則は、ローレンツ変換に対して、その形式を変えない(共変的)ものであるという基準がある。

ニュートン力学は、ガリレイ変換に対して共変的であったが、ローレンツ変換に対してはそうではない。そのため、相対性理論が正しいとされている今、相対性理論に適合するように修正が加えられている。

マクスウェル、ローレンツ、フィッジジェラルド(ローレンツより前にエーテルに対する収縮を考えた)、マイケルソン、モーレーら当時の大体の物理学者が、光を波動と考えたエーテルの支持者であった。だから、たとえエーテルの概念が不必要だということになっても、マクスウェルの考えた理論やローレンツの考えたローレンツ変換(ローレンツ変換を発展させたもの)が、特殊相対性理論に生かされるということであれば、特殊相対性理論がエーテル理論を包括したものであり、考え方は違うが、エーテル理論が間違いではなかったという結論に通じる救いがある。その辺で、特殊相対性理論(エーテル概念を含まない)が、あからさまに拒否反応を示されることを免れたのではないだろうか。

それに、それまで誰も果たせなかったブラウン運動の説明(原子の測定方法を示す)や光電効果の説明を納得させるかたちで明示し、粒子性と波動性をあわせ持つ存在として光を位置付けたことは偉業であるし、難しい物理学を理解し、それを発展させた頭脳は秀抜であるからかもしれない。そして、現代物理学が今に至っているのも彼の功績のおかげであることも確かである。

しかし、私にはまだ疑問が残っている。

今世紀の初め、アインシュタインによって宇宙空間の状態に決着が付けられたかたちになっているが、光子が何も無い空間を光速で走るという性質を持つこと、そして、粒子性、波動性をあわせ持つことで移動する、という単純な結論を示しただけで(宇宙空間の歪みや、宇宙空間が四次元空間であることなどが、後に導かれたが)、真空がどういう状態の存在であるかやエーテルに対する概念は、特殊相対性理論という難解な理論の下に包み隠されてしまったようなところがある。エーテルという概念の媒体を除くとしても、それだけでは、今までの疑問に対して説明が不十分なのではないだろうか。

現在、物理学では、宇宙にエーテルのようなものは何も存在しないが、真空に近い宇宙空間そのものが、歪んだり、状況を変化させる物理空間であると言っている。物らしい物の無い空間が、状態を変化させるとはどういうことなのだろうか。やはり理解し難い。

現在の量子力学によると、真空は全く何も無い状態ではなく、多くの仮想粒子や電磁波で満たされているということだそうである。仮想粒子とは、エネルギーが足りないので実粒子になれない粒子(仮想光子、仮想電子、仮想陽電子など)のことである。そして、素粒子実験では、真空状態の空間にエネルギーを与えることによって、新しい物質(電子・陽電子などの素粒子)がつくられるということである。

また、光子が励起していない(エネルギーを与えられない状態)電磁場を、場の真空状態と言う。けれども、光子が励起していないにもかかわらず、場のエネルギーは0にはならない。真空状態にも0点振動と呼ばれる状態がある。

実粒子が全く存在しない真空状態をつくることに成功したとしても、その空間は、真に何も無い状態ではないということになる。そうなると宇宙空間を考えるとき、エーテルという言葉がふと思い出されたりする。結局、宇宙空間の状態や真空については、以前と変わらず、よくわからないままなのではないだろうか。

今は科学文明の時代だと言われるが、まだ、わからないことがたくさんあり、思考の錬磨は今も続いているのだと実感する。

(10)「相対性理論」と時空概念について

特殊相対性理論によって、時間は、空間に対して相対的な存在であり、絶対時間としての共通性(独立性)を持たないものとなった。

光速度不変の原理から、光速に近いスピードで移動する人と地上で生活する人が、ある出来事を眺めた場合、同時刻にはならないということから導かれる結論である。と言っても、地上で普通に生活している私たちの時間に、それほど目立った差があるわけではない。七時に放送を予定されたTV番組は、やはり七時に始まるのである。

しかしそれまで時空間は、三次元の絶対空間に対して、それとは別に絶対時間が存在し、それぞれ固定された観念であった。この常識が覆されたことで、特殊相対性理論は、時空間の革命としてとらえられている。

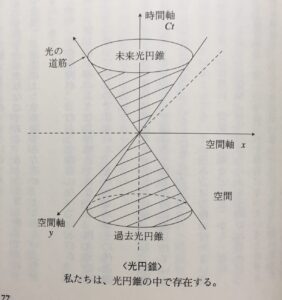

アインシュタインの考えた特殊相対性理論をもとに、大学でアインシュタインの数学の先生であったミンコフスキーは、時間を含むこの宇宙空間が、四次元空間であることを示した。

時間と空間は別々のものではなく、時空間という四番目の次元が存在するというのである。(0次元は点、一次元は線、二次元は面、三次元は空間。)彼の数学による表現が、私たちを混乱させていることは否めない。時間と空間が別々の存在ではないというところから純粋に、空間や時間を移動することが可能なのではないかと錯覚する。でも、現実にはそんなことは起こらない。

特殊相対性理論によっても、いかなるものも光速を超えることはできないとされている。また、光速以下の速さは時間的であるとされている。ということは、この宇宙空間を考えた場合、ある時点で、突然時間が過去になったり未来になったり、というようなことは起こらない。

では、数学的に考え出された四次元空間がどんな形をしているのか、見てみたい気持ちが募るが、平面に四次元空間を描き表すことはできない。(ミンコフスキーの四次元空間を図に表すと、光円錐と呼ばれる図形で表される。)私たちは、四次元空間に存在しているはずなのに、四次元空間がどうなっているのか、よく理解することができないのである。

ところで、四次元空間とは、あくまでも数学的な表現なのである。ある出来事を数学で表すときに、位置(三次元)と時空間(一次元)と速度によって表現する方法が、より正しい(相対的な)事象のとらえ方であるとするものである。

相対的理論が知られるようになってから、宇宙空間が、どのような構造になっているのか、よく想像されるようになった。三次元から予想される箱のような立体構造ではなくて、四次元の宇宙空間は、画一的なねじれた構造になって完結しているのではないか、というものがその代表的なものである。

重力を基準にするか、空間の歪みを基準にするかで意見は分かれるかもしれないが、もし、空間の歪みによって、全ての恒星の光が直線的に届くとしたら、宇宙はあらゆる方向にねじれている(歪んでいる)ことになり、画一的なねじれた構造になっているとは考えづらい。

また、重力を考慮するとしたら、空間が歪んでいるとしても、その歪み方は想像の付かない歪み方ではない。なぜなら、歪みの原因である重力の作用は、質量(太陽などの星)から一様に、遠ざかるほど効果が弱くなるからである。ある一つの質量(星)の重力による空間のねじれが、遠い彼方の空間まで強く影響を与え、宇宙空間が、画一的なねじれた構造になっているとは考えられない。宇宙空間の中には、星が無数に存在し、それぞれが強い重力を空間に与え、弱い重力の作用は霞んでしまうからである。

これらによって言えることは、私たちが体感するこの宇宙空間はやはり、事実上、三次元空間であるということである。相対的な三次元空間に重力の影響があるのである。見方を変えれば、空間が歪んでいると考えることも可能かもしれないけれども。

空間の解釈を、より正確なものにしたのも特殊相対性理論であるかもしれないが、必要以上にややこしくしたのも特殊相対性理論である。

特殊相対性理論にとって、四次元の時空概念はとても都合がいい。この時空概念の空間解釈が、理論の欠点を補ってくれるからである。特殊相対性理論における四次元空間は、湾曲しているということである。湾曲の度合いが重力と等しいとするものである。湾曲した空間の局面の長さを測地線とし、測地線が四次元空間の最短距離である直線であるとしている。

特殊相対性理論には、重力という概念が含まれていない。だから、重力の影響を受けて光の速度が変わることになると、光速度不変という前提が壊れることになる。だが、曲がるのは光ではなく空間の方であるとすれば、光は、曲がった空間をどこまでも直進していることになり、光速度不変が保たれ理論は守られる。

しかし、重力は光の速度に影響を与える。光の速度は、太陽や地球などの重力によって変えられてしまうのである。そのため、光速の絶対性を基本とする特殊相対性理論は、重力の作用する場所では成り立たない。宇宙空間において、重力の作用の無い場所を探すのは難しい。そんな特殊な場所は、ある限られた狭い範囲でしか認めることができない。このことは、アインシュタインも認めている。

アインシュタインは、重力が宇宙空間に与える重要性を深く認識していた。そのため、重力を特殊相対性理論に取り入れ、完全な理論にするために一般相対性理論を考えたのである。

真空中で加速したときに生じる力(慣性力)と、重力によって加速される(例えば地球の上空から物体が落下した場合、物体は加速される)を同一のものと仮定し(等価原理と言う)、特殊相対性理論に慣性力(みかけの重力)を加え、加速度系を含む全ての運動(宇宙)で適用されるとした。そうするとことで、相対性理論が物事の成り立ちを説明する法則であるとしたかったのである。

アインシュタインは、彼の有名なエレベーターの思考実験によって、加速度運動している物体と、等速度運動している物体は区別できないとしている。

アインシュタイン思考実験は、難しいなぞなぞのようなものである。なぞなぞの問題を理解するのも難しく、考えているうちに肝心な部分(必要な答え)がわからなくなってしまう。

エレベターの思考実験の他に、こういう問題もある。相対的な構造の四次元空間は、定まったもの(絶対的)であるから、その中の距離は慣性系から見ても加速度系から見ても、変わらない長さであるという問題である。

四次元空間において距離(空間)や時間は、それを見る人のスピードによって変わるという相対性をすでに持っている訳だから・・・・・・どうなんだろう。この問題は・・・・・・

加速度運動が絶対的な運動ではなく、他の物体の運動に対して相対的な運動であることは理解できる。加速度運動は、慣性系である地球上から出発しても、重力のない宇宙空間を飛んでいても、もともと相対的な運動なのである。宇宙には、固定された存在や速度は何一つ無いのだから。

しかし、加速度運動をしている物体の慣性力(慣性質量)と重力(重力質量)を、範囲を限って測定した場合、それらの力の大きさは等しいかもしれないが、それらの持つ意味は大きく違う。相対性理論でつかう慣性力は、やはりみかけの重力であって、本当の重力が及ばないある限定された領域だけのものだからである。

慣性力(みかけの重力)を持つ加速度運動が相対運動であることから、相対性原理がいずれの運動の系に成り立つとしても、その系の示す範囲は、宇宙の全領域ということにはならない。

一般相対性理論もまた、真理である物理法則には成り得なかったのである。

アインシュタイン自身は、このことをよくわかっていたのだと思う、だからアインシュタインは、生涯、電磁気力と重力を統合させることを試み、相対性理論を矛盾の無いものにしようとしたのである。

そして、この世の中を動かす物理法則を見つけることに全力を傾けた。けれども、電磁力と重力は統合できなかったのである。

しかしながらアインシュタインは、やはり奇抜な人である。一般相対性理論では、重力というつかみどころのない効果を、重力場の方程式によってかたちに表したのだから。

重力で先に有名なのは、万有引力の法則として数式に表したニュートンである。二つの物体の重力(引力)は、それらの質量の積を物体間の距離の二乗で割った数で表すことができるとした。ニュートンは、重力の効果を初めて数量で表した。全ての物質の間に、この式で求められる万有引力が働いている。

アインシュタインは、重力による効果を空間の歪み具合(曲率)によって数に表した。これは、重力という力をとらえる方法の幅を広げたことで、画期的である。

特殊相対性理論も一般相対性理論も、条件付きの法則である。宇宙全域を表現する理論にすることはできなかった。ということは、相対性理論から生まれた時空概念は、この宇宙全体の状態を表現する理論であると言うことはできない。

時間や空間を含めた宇宙の事象に対して、相対性という考えを持ち込んだことは、人類の新しい知恵を拓いたと言う点で、彼の重要な功績の一つだと思うし、正しいと思う。しかし、四次元時空という考え方は面白いが、この宇宙の相対的な状態を、実際により近いかたちで表す、数学的手段にとどまるものであると言うことができるだろう。

現代物理学において、相対性理論のカリスマ性は、今以て高いものがある。皆、相対性理論の難解さとスペース・ファンタジーの虜になってしまったようである。

私たちはとにかく、理解とは別に難解なものが好きなようである。そのために、自ら混乱して冷静な判断を失い、本質を見失っている。

また、難しいことが理解できないということは、思考が弱いということだというふうに、寓話の「はだかの王様」の科学編のようになってしまっているのが、問題なのだと思う。

アインシュタインの相対性理論が、今の人類社会に与えた影響には、是か非か絶大なものがある。

(11)物理理論について①

科学は常に合理的である。少しでも疑わしいと思われる考えを除いていくかわりに、正しいと証明されたことは、そこへ到達するまでの苦労を忘れないためであるかのように、基本路線からはずさない。そういうやり方は、費用の面でも、時間の面、思考の面からも節約できる。他に、より確実性の高い足掛かりが無いという理由もあるかもしれない。だが、そのやり方に間違いは無いのだろうか。

統一理論を探求する方法などについて、そんなことを思う。そして、その風潮は、物理学を始め科学全般にあるように思う。

例えば、そういうやり方の例として、(9)の中で取り上げたガリレイ変換やローレンツ変換がある。これらは、ニュートン力学や特殊相対性理論の中で重要な数式である。

ニュートン力学の全盛期は、ガリレイ変換に対して共変的である物理法則が正しいとされた。けれども、特殊相対性理論の登場で、今度は、ローレンツ変換に対して共変的である物理法則が正しいとされるようになった。ニュートン力学は間違いではないが、特殊相対性理論の方が正しいとされ、特殊相対性理論に合うように修正がほどこされたのである。そして今はもう、相対性理論ではなく、量子力学の全盛期である。

ある理論が、観測結果などによって正しいと証明されると、その理論に合わせるために他の物理法則が修正される。そのことによって基準を統一させ、新しい理論と同じ尺度で見られるという利点はあるかもしれないが、本当に修正するというやり方が正しいのだろうか。科学においては、現在に至る過程として正しい選択だったという見方をするのかもしれない。事実、これまで科学は、たくさんの産物をもたらした。どんな方法も探し続けることは、けっして無駄とはならないことの証拠だろう。

しかし果たして、最新の理論が絶対に正しいのだろうか。そして、全ての理論を無理矢理適合させる必要があるのだろうか。

一つの理論に適合させようとする考えの裏に、その一つの理論によって、全ての現象を説明する理想理論(「統一理論」)を求める夢があるように思える。だから、一つの理論において一つでも実験(観測)結果と合わない答えがでると、その理論は違っているという結論を出されてしまうのである。

ニュートン力学(通常生活の力学)にしても、相対性理論(光速度の力学)にしても、量子力学(原子、電子のミクロの力学)にしても、それぞれの限られた範囲の現象については、ほぼ正確にその現象を説明している。それを、全領域(超ミクロから超マクロまで)に渡って適合させようとすることに、無理があるのではないだろうか。これらの理論が、利用の範囲に応じた、実用的な答えを得る手段であることを忘れているのではないだろうか。

(12)物理理論について②

物事が正しいことを証明するために、測定するという作業が、科学の条件となった。測定は、数字と数式と観察(観測)結果によって行われる。数字によって量が示されることは、想像や仮定をより現実的なものとし、数式によって証明された現象には説得力がある。

科学は今では、実験(観察)結果を数学的に記述することを第一とし、また、その数式の適合性が認められると、それが、真理を表していると勘違いしてしまうほど、数学的表現を偉大な存在に祭り上げてしまった。『数学で証明されたことは正しい』が、いつともなく『数学で証明されたことは、真理である』に変わってしまったようである。そのことに対して誰も疑うことさえしない。

真理であるとは、正しいということにとどまらず、この世の中を動かしている根源的なしくみである、ということである。

その代表のように感じられるのが、(8)でも取り上げたディラックの予想である。数学のみによって反物質を予想した。量子力学の波動方程式を特殊相対性理論に従うように修正した方程式によって、考えを導いたのである。

数年後その考えは、陽電子の発見によって証明され、ディラックの予想は正しかったとされている。反物質が確認されたのだから、ディラックの予想は正しいのだろう。

しかし反物質は、通常の物質と同じように存在するわけではない。極まれに宇宙線の中に見つかるか、実験によってつくられるわずかな数のものでしかない。宇宙を見渡しても、反物質でできた反物体のようなものは確認できないのである。これでは、ディラックの方程式が正しいとしても、真理に関わる方程式だとは言えないのではないだろうか。

そうであってもディラックの方程式は、数式によって証明された事実として、この世の中に真理であるかのように重要視され、現代科学に深く影響を与えている。

20世紀に入って物理学は、相対性理論、量子論、量子力学と目まぐるく発展を続けてきた。しかし、21世紀を前に真理追究の手段である統一理論の完成という目標に対しては、残念ながら行き詰まりを見せている。実験方法が間違っていたのか、数学的手法が間違っていたのか、いずれにしろ現代物理学(科学)は、思弁と実験と数学から成り立っている。

真理であることと実験事実が正しいことは、必ずしも等しくないかもしれない。ある現象はそれぞれの現象の代表であって、全ての現象を統括したものではないからである。そのため、小さすぎるミクロの現象と、超巨大なマクロの現象を今までの物理法則で表そうとした時、必ずと言っていいほど無理や矛盾が生じている。それなのに、今までの科学の常識が、実験事実が正しいこと(数学によって証明されること)が、すなわち真理であるというように、本当の正解をわからなくさせている。

今の世の中には、内容の理解とは別に、科学の在り方が正しいという常識の方が強く存在している。もしかしたら、理解できないゆえに科学に対する評価は高いのかもしれない。

私たちは、科学の正当性の変化に対して、順次対応してきたとは言えないのに、無条件で科学を支持している。科学は、私たちの理解もそこそこに、信じる道を一人ひた走っているのである。

科学の理解を困難にしている原因は、主に数学にある。特に物理学は、数学をともなう理解を求めている。数学で証明された事実が正しいとされているので、数学を理解しなければ物理学を理解したことにならない。従って物理学は、数学を理解する人たちによってのみ展開され、より難解な数学的表現へと突き進んでいる。私たちが、現代の物理学(科学)に疑問を持ったとしても、数学的な部分を打破しない限り、正否を問うことは難しい。そのため物理学(科学)のゆくえは、一部の数学を理解する見識者の手に委ねられていると言っていい。

現在の物理学においての数学は、四次元の数学では納まらない。六次元、八次元、九次元・・・・・・の数字を取り入れたり、入り組んだ方程式を編み出したりしている。科学(物理学)を探求しているというよりも、数学的手法を探求していると言えるかもしれない。手の込んだ表現方法が、必ずしも真理を表しているとは限らないと思うのだが。

科学者、特に物理学者が、数学にこだわるのはなぜだろうか。数学が最も難しく、最も優れた表現であるという錯覚があるためではないだろうか。

数学は、これまでの科学を支えてきた。数学を除いては今もこれからも、この科学文化を考えることができないことはわかる。しかし、それだけではないような気がする。難しいことを理解していることが、難しいことを考える能力を持つことに等しいと感じるところがあるためではないだろうか。だから、難しいとされる数学にこだわるのではないだろうか。

数学は、込み入ったものになると、敬遠される学問となる。かわりに、その数学が理解できるということになると、秀逸な頭脳を持つ人として、他者から尊敬されるという満足感を持つことができる学問である。数学、物理学専攻者は、自分がいかに難しい数学を理解しているかをさり気なくひけらかすことによって、おおいに自尊心を満足させている部分もあるように思う。

もちろんそれは、二次的な部分かもしれない。なぜなら、物事を探求することは、大変興味深いし面白いからである。ひょっとしたら、物事の真理を追究しそれを数学で表すというかたちは、究極のゲームなのかもしれない。物理学を研究する人たちが、一度始めたらやめられないというのは、この究極のゲームに塡まっているためかもしれない。

それにしても、この科学の在り方が科学を行き詰まらせ、社会通念に悪影響を与えているとしたら、一度立ち止まって考え直す必要があるのではないだろうか。一般の人たちももっと科学を理解する必要があるし、そのためには、物理学を始めとする科学の難解さを取り除く必要もあるように思う。

要は、目的に合った方法で、必要に応じた正しい答えが出せればいいのかもしれない。そうだとしたら、数学のマジックに酔い痴れることなく、公正な判断で真理を追究していきたいものである。

次の4節では、現代物理学的手法や思考から離れて、「統一理論」の求める物事の本質に迫ってみたいと思う。

4 仮説(1)-物質について-

(1)生物の定義について

本題に入る前に、生物学における生命の定義に触れておきたい。生命の定義と言っても様々な論議があるので、生物学における生命の一般的な位置付けについて書いてみる。

①自己を維持する機能を持つ。

②遺伝能力によって自己を増殖させることができる。

③進化する。(全ての生命は進化する過程である。)

生物学では、これらの能力を持つものを普通、生物(生きもの)と言い、これらの能力を持たない物は、生物とは言わない。

(2)選択について

さて、3節でも書いたように、電子は、原子の広大な領域の中をどのように動いているのか、厳密にはよくわかっていない。とにかく、原子という形の中で、原子核と電子が存在していることだけが確実なようである。では、原子核と電子はどうやって共存するようになったのだろう。

仮に、まず原子核が存在し電子が加わったとする。原子核が電子を引き寄せたのだろうか。それとも、電子が原子核の近く存在することを選んだのだろうか。

このことに限らず、全ての事例について同じことが言えるが、一つの物体が、もう一つの物体と接触したり結合したりするのは、二者を択一するという選択の結果である。この世の中には、幾種類もの選択肢があるように思えるが、ある物体がある物体(ある状態)を選択する方法は、二つしかない。対象とする相手や状況と、接触(結合)するか、しないかである。中間は無い。迷っている状態は、選択しない方へ分類されるからである。

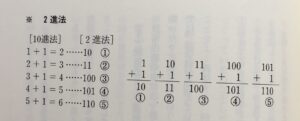

これを数字で表すとするなら、相手を選択することは、すなわち<1>であり、相手を選択しないことは、<0>となる。だから二者といっても、一者は<1>であり、もう一者<0(無)>なので、一者択一と言うべきかもしれない。この<1>と<0>が重要な意味を持つことになる。

(3)<1>の意味と<0>の意味について

ある物体がある物体を選択を選択する方法は、二つしかない。一つは、<1>を選択することで、もう一つは、<0>を選択することである。

<1>を選択することはどういうことかと考えると、そこには、必ず自分(物体、物質)にとって喜びの多い状態がある。例えば、嬉しいとか楽しい、おいしい、快い、高揚する、落ち着く、安らぐ、過ごしやすい、平和である、安心感がある、嗜好が合うなどである。

それに対して<0>を選択する場合、それは、選択しないということであるが、なぜ選択しないのかを考えると、そこには、不安があり、不快があり、苦痛や嫌悪、不信感、わだかまり、迷いなどがともなうからである。

だからもし、ある選択に、<1>の要素以上に多く<0>の要素が含まれているとしたら、その状態はいずれ壊れることになる。

(4)知能について

ところで、知能というと、ある程度進化(成長)した高等な生物が持つものだと私たちは考える。しかし仮に、<1>か<0>を選択することができる能力を、原始の知能を所有することだと仮定する。<1>とは(3)で書いたように、自分にとって有益なことや状態である。

現代科学で究極物質は、素粒子であるとか、クォークであるとか言われているが、それが素であるかどうかはわかっていない。

根源的な原始の究極物質があるとするなら、それの持つ原始の知能が、<1>か<0>を選択するだけという、最も単純なしくみをを持っていると仮定する。それを仮に原始物質としよう。

原始物質は、一つの事に対する<1>選択能力(<1>を選択する能力)しか持たないが、種類については、かなりの数を有していても構わない。なぜ、そんな単純なものに種類などが有り得るかということについては、完璧な球が作り出せないのと同じで、傷があったり偏りがあったり、全く同一の物質が存在することの方が難しいと考えることによる。

(5)原始物質の成長について

原始物質が、最初の<1>選択能力を行使したとする。すると、原始物質同士が接触(結合)した状態になり、ここで知能は一段階複雑になると仮定する。私たちの脳が、神経細胞などによる信号の連鎖反応で思考すると考えるように(脳の思考の仕組みはよくわかっていないが、蛋白質が情報伝達に関係があるとされ研究されている。)、ここでも、互いの知能をもとに、少し複雑な選択ができるものとする。これを繰り返して原子核ができたとしよう。

(6)原始、分子について

原子の中で、原子核と電子が遠く離れているにもかかわらず、共存していることについてどう考えたらいいのだろう。

電子は最も基本的な粒子だと言われているが、何段階かの選択を経てつくられた結合物体であると考える。そうだとしたら、ただ一つの状態を選択するだけという単純な知能ではなくて、複雑な選択能力を有する知能を持っていることになる。

原子核について言えば、電子の約二千倍(直径比)というのだから、単純に比較すると、電子の二千倍発達した選択能力を持つ知能と化している。その知能同士の選択が原子という形(状態)となって存在する。

同じように、水素ガスなど、電子を共有する状態を分子と言うが、これも広大な範囲の中でちっぽけな二つの電子の存在をどう考えたらいいのだろう。

この際、電子という子供の知能を持った存在よりも、原子核という電子の二千倍の知能を持った物質の方に注目すべきだ。ある環境の中で、原子核同士が結合したかったのだ。電子も含めて、最も安定的な方法で存在しようとしたのである。

原子核同士はとても離れているわけだが、そこには知能の交換があり、次の選択に備えている。また、離れているからこそ、他の強い知能によって流動的な結果となる。

(7)二進法について

あまり唐突な仮定の話を重ねてもわかりにくいので、ここで、先ほどの<1>と<0>の話に戻ろう。

電子計算機の計算は、二進法によって行われる。二進法は、1と0だけを使う。二種類の信号を使うだけで、十進法のどんな大きな数も表現できる。つまり二進法は、全ての数の基本となる表現方法である。

私たちは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、0、を使う十進法の生活に慣れている。だがこれは、私たち人間が生活を便利にするために工夫した知恵だ。宇宙に最初から備わっていたものではない。やさしい方程式も、難しい方程式も人間が後から考え出したものなのである。

日常に存在するあらゆるものには名前があり、全く異質の物体であるように見える。けれど私たちは、それらが、限られた数の原子からできているということをよく知っている。結合している原子の種類が違うか、結合している原子の数に違いがあるだけなのである。

だから、もしやろうと思えば、原子の種類と数だけで物体を表現することが可能なわけである。しかしそうしないのは、わかりにくいし覚えにくいしあまりにも不便だからである。 例えば、木は、101000000010100000010000000000101010番であるとか、紙は101010100000000000101010101000011010番であるというように。もしかしたら虫などは、100000000000000000001番と100000000000000000010番の違いを感じて、ものを区別しているのかもしれない。

しかし私たちは、数えられないほどのものの中に暮らし、人間の思考上、こんな覚えにくい方法で識別しようという不合理を選ばなかったのである。人間の持つそれぞれの機能は、<1>と<0>の違いを選別しているのかもしれないが。

(8)物質の<1>選択能力の可能性について

日常生活の中では一般的に、生物学で生物とされるもの以外は、力を加えない限り、外見上は動いたり変化するというようなことは起こらない。けれども、超微視的世界と超巨視的な世界では、何も力を加えていないのに、その物質(物体)に変化や運動が起きること、起こっていることをよく確認する。例えば、何度も例を取り上げた、

①中性子の自然崩壊がある。

中性子は単独で存在することはないので、そこまでは人工的な力を加えることになるが、十数分経過した後は、自らの力で変化する。(この力を物理学では<弱い力>と言う。)中性子は、陽子と電子と反電子ニュートリノに分かれる。

陽子と電子と反電子ニュートリノが、それまで<1>選択を行い中性子を形づくっていたのだとしたら、原子核内の陽子と離されたために選択能力に変化が生じ、他の二つの粒子に対して<1>選択を行うのをやめ(<0>選択)、三つの粒子に分かれたことになる。

陽子と電子と反電子ニュートリノが、同じ原子核内の陽子の知能の助けを借りて、中性子を形づくっていたのだとしても、明らかにそこには、個々の粒子の自己選択知能が存在する。

②時計の精密な測定方法として、セシウム原子時計がある。

セシウム原子時計は、原子内部の遷移現象が利用される。セシウム原子(123Cs)の、基底状態の電子の遷移に対応する周波数(電磁波)の継続時間を、一秒としている。

電子は、ある基本的な状態(基底状態、定常状態)から、別の状態へ飛び移ることがある。その時に電磁波を放出する。遷移は、電子の光(光子)の吸収と放出に関係があるが、基底状態とは、新たにエネルギー(光)を加えない状態なので、この遷移は、セシウム原子内の電子自身の選択行動と考えることができるだろう。ここでも電子、あるいは原子核自らの選択知能が働いている。

③電荷のつくる電場や磁場がある。

一つのプラスの電荷と一つのマイナスの電荷を考える。それらの電荷は、自らの作用である決まった方向に電場をつくる。

電場と磁場は、マクスウェルによって統一されている。磁石がつくる場を磁場と言うが、これもある決まった方向に磁場をつくる。わかりやすく磁石を例にとると、S極、N極に分かれていて、一般の生活の中でも人工的な力を加えないで、自然に力が波及しているという認識がある。これらは、他からの力ではなく、自らの力で電磁場をつくって力を及ばしているのである。

④超巨視的な世界では、恒星と惑星がある。

太陽系、銀河系などの恒星(太陽)と惑星(太陽の周りを回る星)は、そこに重力(引力)が働いていると言われているけれども、自分たちの力だけで動いている。

太陽で言うと、太陽の知能が重力(引力)であると考えることもできる。惑星の運動は、その巨大な知能に支配されている。そういう意味では、太陽は原子核であり、水星、金星、地球などは、電子である。ただ電子に比べれば、地球ははるかに大きいので、運動の仕方は同じにはならないのである。

⑤太陽は、水素ガスでできているが、自らの力(個々の原子の選択による核融合)によって燃え続けている。

これらの自然現象は一部であるが、これらの現象を物質(物体)自身の持つ知能の選択能力だと考えることも可能である。

今まで、物質や物体の力や運動は、物体(物質)とは別の存在として分けて考えられてきたが、それらが別々のものでなく、物質自身の持つ選択知能の蓄積がかたちとなって表れるものだとすると、全ての謎は明白なる。

(9)世の中を支配する法則について

今まで述べてきたように、この世の中は、とても簡単なひとつの法則で成り立っていると考えることができる。そこには、難しい数学や方程式は、全く必要ない。

それは、物質の<1>選択の法則である。いや、<1>選択能力を持つ物質によって成り立っていると言った方が正しいかもしれない。

そもそも宇宙に存在する数とは、<1>しかないのである。物質が、<1>選択を重ねたあげく、私たち人類に至ったのである。また、今ある宇宙の姿に至ったのである。

存在することが、すなわち<1>であり、さらに<1>を選択することは、物質が『良く生きようとする行為』である。物質には最初から、良く生きようとする性質が備わっているのである。

<1>選択能力、これはつまり、原始物質の脳である。そして、脳を持つ原始物質は、すでに生命体なのである。生命とは、物質が、<1>を選択する行動のことである。そして、力とはまさしく、物質自身が持つ知能が選択し、行動を起こした状態そのものである。

私たちは長い間、物質と生物を分けて考えてきたけれども、本来は境目の無い同じ種類のものだったのである。全ての物質は、選ぶという立派な自分の意志を持ち、相手と接触(結合)するという行動を起こすことができるのである。だから、どんな原始的な物質や生物であっても、全てのものが、たくましく生きようとする本能を持つのである。

人類や科学が、永遠の謎として探し求めてきた『真理』に対する答えは、とても単純なものだった。これこそ、素粒子物理学の追究している「統一理論」が最終的に至るはずの、世の中を支配する法則である。

ここで(6)の続きに戻るけれども、原始物質が脳を持つということで、電子や原子核に至っては、高度な脳を持つ生命体だと言っても言い過ぎではないかもしれない。原子内の電子は、広大な原子という領域で、自己の寿命を全うしているのだ。電子は、原子核の許す範囲で自分の好きなところへ行き、内外の環境の変化に応じて、随時、その行動を選択する(変える)。

素粒子の行動を通して、あらためて「量子論」「量子力学」という理論を思い返してみると、これらの理論は実用的手段にとどまるものではない、ということになるかもしれない。量子力学の目的通り、素粒子の状態や在り方を正確に表していると言えるかもしれないのである。

物理学は、『真理』への道から遠く外れていたわけではなかった。これで、3節で取り上げた電子などの素粒子の奇妙な在り方も双方から説明できる。

(10)人間の存在理由について

私たちはずっと、人間の存在理由に対する答えを探し求めてきた。その答えが、この原始物質の持つ性質の中にある。

この世の中に存在する全てのものは、自分にとって良い状態を追い求めていく生命体なのである。

人間は、進化した生命体の一つの形なのである。つまり、『人間は、自分にとって良い人生を送るために、この世の中に存在する』のである。自分にとって良い人生とは、喜びの多い状態であり、私たち生命体には、それを実現していく本能(性質)が最初から備わっているのである。

しかしながら、満足できる人生を送っている人が、一握りでしかないのは、人間の思考が中途半端に複雑なこと、それゆえ社会が複雑なこと、そのことに対する個々の認識が少ないこと、その目的を達成するために人間社会が動いていないことなどがあげられる。

5 仮説(2)-生物進化について-

(1)現在の進化論について

生物進化論の最初は、紀元前のエンペドクレスやアリストテレスの著作の中に見られる。しかし、科学的な立場で進化を考えるようになったのは、ビュッフォン、エラスムス・ダーウィン(チャールズ・ダーウィンの祖父)で、17世紀の後半になってからである。19世紀に入って、ラマルクが「動物哲学」(1809年)を発表した。

事実をもとに進化を証明し、進化学説を確立したのは、チャールズ・ダーウィンである。彼の「種の起源」(1859年)は有名である。

20世紀になって、ダーウィンの進化論である自然淘汰(自然選択)説に、遺伝子による突然変異という考えが加わり、ネオ・ダーウィニズムと呼ばれるようになった。ネオ・ダーウィニズムは、小さな突然変異の積み重ねと自然淘汰の繰り返しによって、生物は進化していくとしている。

この他にも、化学進化という考えがある。化学進化では、無機分子から有機分子、さらに高分子へと進化していくことである。高分子が細胞をつくるまでを生化学進化、それ以後を生物進化と呼んでいる。

現代科学では、遺伝や突然変異の原因(進化の原因)は、遺伝子にあるとして、遺伝物質であるDNA(デオキシリボ核酸)の研究がさかんに行われている。

(2)私の考える進化説について

生物学において生物進化というと、始まりは、約40億年前の先カンブリア時代の原始生物あたりからである。それ以前の進化は、化学進化として生物進化とは分けて考えられている。化学進化の段階では、生命の進化とは考えられていない。

現在の進化論と私の考えの決定的な違いはここにある。生命体としての生命の位置付けである。現代生物学における生命とは、生物(生きもの)としての存在に特有のもので<生物を躍動させる原動力>というような概念である。そして、生物の死とは、<生物を躍動させる原動力が、消失すること>である。

では、生物を躍動させる原動力とはどういうものなのだろうか。物体とは別に存在する、魂と呼ばれるような目に見えない存在なのだろうか。もし、それが生命だとしたら、いつ、誰が、どのようにしてそれを与えるのか。神話や宗教では、それは神であると言っているけれども、では、神とは一体どのような存在なのか。どこに存在しているのか。

神の存在については、否定することも肯定することもできないが・・・。なぜなら、宇宙の存在の目的がわからないからである。なぜ、どうやって宇宙は誕生したのか。宇宙も私たちと同じように、自分にとって有益な状態をつくり出すために存在するのだとしても、なぜそうするために存在するのか。存在するということは、どうやって始まったのか。どうやって“0”から“1”になったのか、わからないからである。神の存在に対する是非は、宇宙の誕生と存在の目的の謎が解けるまでお預けである。

神の存在の成否が解けなくても、私たちは、ここにこうして存在しているようである。たとえ実体が、十万分の一(直径比)であろうと。そして確かに、生命と呼ばれるような何かが私たちを動かしているようである。では、生命とは何なのだろうか。

私たちの存在には、つじつまの合う意味がある。4節でも書いたように、物質には初めから知能があり意志がある。物質を動かす原動力とは、最初から物質自身に備わっている選択行動能力のことである。そしてこれが、物質の生命、生物の生命と呼ばれるものの正体なのである。

一つ一つの物質の生命の集積が、人間なら人間という生物を活動させる原動力をつくりあげている。心臓や脳を代表とする生命機関は、ミクロの物質の集積である。それらが<1>を選択するのである。

私たちは、物体に生命を与えることができないと言われているが、物体はもとから生命を持っているのであって、ある物質から動物を精密につくったとしても動かないのは、微妙な組み合わせが違っているからである。原子、あるいはそれ以下のレベルから細かい組み合わせを全く同じにしない限り、つくった動物(ロボット、人形など)を無動力で、動物のように(動物と同じように考えたり、行動する)動かすことは、不可能なのである。

繰り返しになるが、私は、物質も生命を持つ生命体であると考える。全ての物質、物体の素となる原始物質が存在し、その原始物質が、すでに<1>選択能力を持つ生命体であると考える。そして、この世の中に存在する全ての形あるものは、<1>選択能力を持つ物質が、選択したことによって進化(成長)した姿なのだと考えるのである。

だから、物質、化学進化、生物進化を分けて考えない。物質自身と物質からできている全て、太陽、地球、水、岩、空気・・・・・・それぞれが生命体であり、進化の段階における一過程であると考える。

(3)選択の幅について

4節の(4)で、原始物質について、知能としての<1>選択能力しか持たないが、種類については数多く存在するのではないかと書いた。

多くの種類が存在する場合、必ず優劣が存在するというようなことはないだろうか。例えば、素早く選択能力を発揮できる物質と、その能力がなかなか使いこなせない物質である。

岩石などが、長い間、同じ形態を保つということは、環境にもよるけれども、そういう反応の遅い物質が集まっているからではないだろうか。逆に動物や動物の脳を考えると、敏感で反応の早い物質が集まっているとは考えられないだろうか。

元素の周期表には原子番号が付けてある。原子番号の小さいものほど、<1>選択能力において反応の早い(知能の高い)物質で構成され、原子番号の大きいものほど、反応の遅い(知能の低い)物質で構成されていると仮定する。

すると単純な例だが、H、C、O、Na、K、Ca、など原子番号の小さい原子は、動物の体内に存在するが、原子番号の大きいものは存在しない。.

原子核は、陽子と中性子でできている。それぞれの原子の性質は、原子核の中の陽子と中性子の数で決まる。同じ顔をしている陽子と中性子なのに、原子核の中で、なぜ陽子と中性子が二つしか結びつかない原子(H)と、30個も40個も結びつく原子(Caなど)が存在するのだろうか。

特徴(性質)というのは、それを示す範囲によって決定される。例えば、色、味、硬さ、などである。色などは、光の波長の約570~610nm(ナノメートル)までが黄色、約650~710nmまでが赤色というふうになっているが、その境界線は絶対的な数値ではない。見る側の視覚能力にも関係がある。

物質が<1>選択をする場合、30%、50%の性質を持つ相手を選択することは、もはや<1>選択ではない。<1>に限りなく近いものを<1>だと思って選択することが、<1>選択である。

原始物質は、完全に同一の物質でない可能性が高いので、必ずしも選択条件の100%を充たすものばかりではない。そして、選択する側の能力にも関係がある。<1>の条件を100%充たす物質を選択するつもりでも、99.99%という僅差ならその違いがわからず選択してしまうかもしれない。そうだとすると、100%の選択を続けてきた物質と、途中で99.99%の選択をしてしまった物質とでは、同じ性質を示すにもかかわらず、微妙な違いを内包しているということになる。それが物質の持つ知能、あるいは能力の差となって表れると考えると、同じ性質を示す同じに見える物質でも、誤差の少ないものほど知能が高く、誤差の大きいものはその逆であると言えるのではないだろうか。

陽子、中性子の段階で知能に差があるとするなら、原子核の形成の仕方に違いが生じることも説明できる。

外から力を加えて原子をつくる場合は、第三者の知能が加わるのでそういう場合は除いて、陽子、中性子自身が原子をつくる場合、誤差が少ないものほど(純度が高いものほど)原子番号の小さいものをつくり、誤差が大きくなってくると原子番号の大きいものをつくる。つまり、純度が低い物質は、何か足りないものがあるので、それを補おうとして、数多くの陽子、中性子が集まるのではないだろうか。

中性子の崩壊についても同じことが言える。原子核の中で始めから陽子として存在する陽子Aと中性子の中に存在する陽子Bは、示す特徴は同じであるけれども、内部構成に違いがあるのではないだろうか。陽子Aは100%に近い選択を繰り返した純度の高い物質でできているが、陽子Bは途中で99%の選択をし、純度が低い。だから陽子Bは、何かを補おうとして電子と反電子ニュートリノを引き付けて中性子となり、それでもまだ補いきれない不足分があるので、それを陽子Aに求めて接触した。

宇宙において水素(H)は、その80%以上を占め、地球にも大量の水素が化合物の形で存在する。水素原子は、1個の陽子と1個の中性子と1個の電子だけからできている。今まで述べたことが正しいとするなら、水素原子の中の陽子は、100%に近い物質からできており、完璧に近く、他の原子の中でも水素原子は、最も知能が高い物質であると考えることができるのではないだろうか。

そして、その80%という宇宙に占める元素の数字から、<1>物質の知能段階の分布状況を知ることもできるかもしれない。

(4)自然淘汰と突然変異について

進化は、自然淘汰(自然選択)と突然変異の積み重ねによって起こるとされている。自然選択は、物質が常に行っている<1>選択として置き換えることもできる。ある環境のもとで<1>選択をしないもの、できないものはそこで成長(進化)が止まる、あるいは遅れる。その結果、淘汰されるというかたちになる。

また、突然変異を考えてみる。突然変異とは、ある日、突然変化するということである。小さな変化の積み重ねといっても、その小さな変化は、ある日突然やってくるという意味なのではないだろうか。

では、なぜある環境において、自然選択をするもの、しないもの、突然変異するもの、しないものといったような違いが起きるのか。

それらは、(3)で述べたように、構成要素の違いによって起こると考えることができるのではないだろうか。

もし、物質の持つ性質の中に幅がなく、全く固定的な性質しかないとしたら(同じ性質を示すものは、全く同一の物質だとしたら)、それが、いくつ組み合わせられて複雑な形の生物となったとしても、その一部が、ある日突然変化するというのはとても理解しにくい。私は、変化する要素は、初めから含まれていたのではないかと考える。

先ほども述べたように、100%の<1>選択を続けてきた物質と、99%のつもり<1>選択を途中でした物質とでは、見た目や示す性質は同じでも、構成内容は微妙に違うのである。その違う部分が、ある状況(環境)の中で選択の違いを示すのではないだろうか。

人間に近い動物として、猿、チンパンジー、ゴリラ、オランウータンなどがいる。これから先、彼らがどんなに進化したとしても、猿は猿としての進化、チンパンジーはチンパンジー、ゴリラはゴリラ、オランウータンはオランウータンと、彼らは進化してもけっして人間には成り得ないだろう。もし、彼らが言葉をしゃべるようになったとしてもである。

遺伝子が違うから当たり前だと言われてしまうかもしれないが、では遺伝子は、ある方向に向かって進化しないのだろうか。なぜ、こんなにも似て非なる違いを示すことになったのか。

<1>選択を続けるある時点において、99~100%を充たす物質を選択し続けたものが人間になったとして、ある時点で98%の選択をしてしまった物質を含むものが、猿になったとすれば納得できる。

遺伝子の中に存在する分子は、同じもののように見えるけれども、分子を構成する物質は、微妙に違う知能を持ち合わせている場合がある。それゆえ、完璧な選択ができなかったり、<0>選択をする結果となる物質があったりする。

こうしてみると、人間の知能が他の生物に比べて高いことも頷ける。

(5)輪廻転生について

仏教には輪廻転生という考え方がある。生死を繰り返して生まれ変わり、現世に生き続けるということらしい。

地球上では生物が死ぬと、分子レベルまで分解する。他の生物の中で消化されたり、気体になったり、土や水に混じったりする。生物は、呼吸したり食物を食べたりするので、分解された分子が体内に入る可能性を持っている。どれが今まで、犬の分子だったか、どれが花の分子だったのか、全く区別が付かない。でも、それらは、私たちの体内を通り過ぎたり、とどまったりしている。どうして犬人間や花人間とはならないのだろう。もちろん、遺伝子が違うし、遺伝子が成長の基準になっているからだ。では、人間の体内でできた卵子、精子の中の遺伝子を構成する分子は、昔、犬だったのだろうか、それとも、花だったのだろうか。

生物は自分に必要な栄養素のみを体内に残し、不必要な部分は体外へ出してしまう。食物を食べた時から排出するまで、体内では<1>選択を繰り返す。先ほどからの仮説でいくと、人間は、100%に近い物質群で構成された優秀な知能を持つ物質でできている。それらは優秀なので、他者選択能力にも長けていて、外から入ってきた物質に対しても100%に近い物質でできた物質を選択し(体内に残し)、身体を成長させる。

ある時点で97%の選択をした物質を持つ物体が犬になったとすると、人間を構成する物質は選択能力が高いので、97%の物質を持った物質は排出してしまう(選択しない)のである。だから、犬は犬と成るべく物質によって、人間は人間となるべき物質によって、存在し進化していくのではないだろうか。

しかし、人間の中に、犬を構成した物質が全く含まれないか、否かについてはわからない。物質の芯にあたる部分(例えば遺伝子)に知能の高い物質があったとしても、それを囲む物質が増えれば、段々に知能が低くなる可能性はあるかもしれないからだ。

(6)物質はなぜ成長(巨大化)し続けないのか

光子も電子も原子も、選択を続けるという性質を持っているはずなのに、なぜ進化したり、巨大化するというようなことが起こらないのだろう。

それは、温度に関係があると考えるのがわかりやすい。温度は、物質の選択能力に関係がある。このことは、物理学や化学、生物学では常識であるけれども。

現代物理学では、電子などの粒子は、超高温状態のなかで形成されたとしている。つまり、今の温度環境が、電子などの粒子の在り方を固定化させている。

では、温度とはどういう原因によってつくられたのか。温度も、現代物理学で言う生命のように物質とは別に存在するものなのだろうか。

原子は分子として結合する時、熱を放出する。分子として結合する前の原子の持つエネルギーと結合後のエネルギーを比べると、後者の持つエネルギーの方が小さい。結合によってエネルギーを失うからだ。それが、光子であり熱エネルギーだとすると、エネルギーとしての温度は、原子が初めから持っていたものであるということになる。

原子は、陽子と中性子の結合体である原子核と電子でできている。陽子、中性子は、クォークなどの素粒子の結合体であると考えられている。素粒子ももっと小さな物質からできていると考えられる。

結合する前の物質を追求していって、原子物質にたどりついたとすると、現在の宇宙の状態に至るまでに、結合するたびにエネルギーが放出され続けたことになるので、原始物質が、途方もなく高温な状態で存在したのではないか、と想像することもできる。温度がエネルギーだとするなら、高エネルギーを持つ原始物質は、凄いスピードで移動し衝突し、他の物質と結合するたびにエネルギー(光子)を放出した。

すなわち物質は、選択能力を行う脳だけでなく、体温も持つ、まさしく生命体であるということができる。そして体温は、光子の出入りによって変化する。

ただ、この考えで少し苦しいのは、小さい原始物質の中に多量の光子が凝縮されていたことになるのだが、その状態を想像するのがちょっと難しいことである。

(7)ダーウィンの進化論について

19世紀にダーウィンがまとめた進化論「自然淘汰(自然選択)の法則」は、21世紀を迎えようとする現代でも根強く支持されている。能力や機能が足りない(獲得できない)存在は自然に淘汰され、適応能力の高い存在だけが生き残る適者生存の原則である。

この考えは、物理学の法則と同じように、今の人間社会に深く影響を与え、人間の価値を決めている。この法則によると、人生に不幸を感じる人間に救いは無いのである。運悪く能力や機能を持ち得ない存在、獲得できない存在は、諦めるしかないのである。

それに対して適者はいい。自分は選ばれた有能な存在だと誇りを持つことができる。適者は、この法則に深い感慨を持つことはあっても、疑問を抱く人は少ないだろう。そして適者が、この考え(自由競争の原理)のもとに世の中を誘導していく。非適者はそのまま諦めるか、非適者なりの生きる道を探るしかない。

ダーウィンが、そんなことまで考えたかどうか知らないが、そうなのである。少なくとも私はそう考えていた時期がある。学校で学んだダーウィンの進化論の知識を持ち合わせていたからだと思う。この適者生存の原則は、数年間私の頭にこびりつき私をくさらせた。

私だけでなく、この考えの奴隷になっている人は、少なくないのではないだろうか。気持ちは焦っても、理想を実現させることができない。やり方が悪いのか足掻いても光は見えない。自分を救うつもりでも自分を救えない、あるいは救われる希望が見えない。

自分は適者ではない。目に見えない何らかの力によって淘汰された存在なのだ、と思うようになる。そうだとすれば、諦めるしかないのか。諦めの次にあるものは、・・・・・・死か、犯罪か・・・・・・。幸い私の場合は、深い失望感はあったが希望を失うことはなかった。

私が人間の存在理由について疑問を持ったのは、この時より6、7年前のことで、それ以降、頭の片隅にあった疑問だったが、今となって自分としての答えを持つようになって、ダーウィンの進化論に対して強い反感のようなものを持つようになった。当時私は、適者生存の因果関係について、どれほど考えたかわからないからである。

適者生存の原則は、神のみぞ知るというような運命的な要素が強い。適者でない存在は、どうやって活路を開けばいいのか。ダーウィンは、そんなことは微塵も考えなかっただろう。

物質(生物)に備わった選択能力という考え方も、あらかじめ個人が持つ要素は決まっているという部分はあるかもしれない。しかし物質は、その物質自身が思う<1>を選択することが、成功なのである。だから、失敗だと思った時点でやり直せばいいことになる。悲観や諦めは、必要ないのである。

物質の存在は、試行錯誤の繰り返しなのだと思う。言い換えれば、物質(生物)は、試行錯誤することによって、より良い状態を実現していく存在なのである。

6 仮説(3)-科学(物理学)の考えに対して-

(1)重力について

まず、この世に存在する全てのものには、原則的に質量があるというのが私の考えである。光子やニュートリノなどは、質量が無いと参考書などに出てくるが、私はこれは、光子やニュートリノなどの質量があまりにも小さいために、計算に手数がかかるので、便宜を図って、0にしていると考えたい。

現代の物理学では、質量の0の物質どころか、マイナスの物質やマイナスのエネルギーの存在も認めているが、実際には、そういう物質は実験室以外ではほとんど存在していない。(物理学の理論には、空孔理論と言う考え方があり、半導体の研究に生かされてきたが。マイナスエネルギーの電子が満たされた状態を真空と考え、その電子が通常の電子となると真空の方に穴ができ、この穴は粒子として振る舞うので、陽電子と呼ばれる。このような柔軟な考え方が、実用的に生かされてきたことは認めるべきことだと思うけれども。)

だから、物質には原則的に質量があるということを念頭において、重力を考えると、一単位の知能を持つことと一単位の質量を持つことが、原始物質のかたちであり、それが、物理学でいう一単位の重力と等しいものだと考える。

一単位<重力>=一単位<知能>=一単位<質量>

《重力が引力となる》とは、<1>知能を持つ物質が、他の物質を選択する行為(引き寄せたり、近付いたりする)である。他者を選択し巨大化すると、ますます選択する力(引き寄せる力)も強くなる。

現在、力には重力を始めとする4種類があり、別々のものだと考えられているが、本質的には<1>知能を持つ物質が、他の物質を選択する行為の結果起こる現象として、基本的には、物質の同じ性質によるものである。

しかし、作用として違いがあるのは、それらがもはや単純な原始物質の状態ではなく、物質が結合を重ねた結果、物質の知能が複雑であるために起こる違いであると考える。

(2)時間について

宇宙に存在する全てのものが、原則的に質量を持ち、<1>選択を行うという性質を持っているとすると、宇宙の成長は、0(無)からではなく、限りなく小さい原始物質群から始まっている。(宇宙がどうやって0から1になったのかは、わからない。)

すなわち、物質が物質を選択していくことが、時間をつくっている。そこには、マイナス時間は存在しない。時間は、刻々と加算されていくだけである。

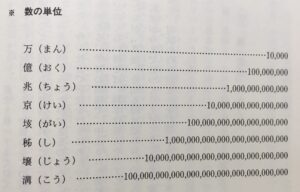

そして、同じ時間は、二度と繰り返されない。なぜなら、数えきれない物質の選択の組み合わせは、何百兆、何千兆、何京、何垓・・・・・・・・・もあり、また確率は、その逆数分ある。しかも、止まらずに進行している。

だから、あるのは現時点だけである。通り過ぎた時間は、もう存在しない。過去は、私たちの記憶(物体)の中に刻まれたものだけである。過去を取り戻そうとしても、宇宙全体の物質の組み合わせを、最初から一つの狂いもなく再現することは、不可能だろう。そのため、時を超えて旅行するというようなこともできないだろう。過去はもちろん未来という時間も、まだ存在していないのである。

物質の<1>選択の速度は、それぞれの環境や物質によって異なる。だから、私たちの感じる時間は、相対的なものなのである。

相対性であるが規則性を感じるのは、宇宙の始まりの原始物質は、その個性が最初に固定されたものであるためだと思う。

(3)双子のパラドックスについて

アインシュタインの特殊相対性理論では、運動する物体の時間の進み方が遅くなる。また、一般相対性理論では、加速度運動する物体の時間も、遅くなるとされている。

ロケットで宇宙旅行に出掛けた双子の兄と地球に残った弟では、どちらが多く歳をとるか?という問題である。

兄は運動するロケットに乗っていたのであまり歳をとらず、地球へ帰って来た時、浦島太郎のようになってしまう。しかし、運動は相対的であるから、ロケットの兄が静止していて、地球の弟が動いていたと考えることもできる。すると、弟の方が歳をとらないということになり、ここに矛盾が生じる。これを双子のパラドックス(矛盾)という。実際は、兄の方が歳をとらない。

私の考えで、双子のパラドックスを考えてみたい。やはり、高速度で運動する兄の方が歳をとらないと思う。なぜなら、私の考える原始物質の形は、電磁波を出しているプラス(+)の電荷を持つ陽子と同じようなものだからである。

もし、相互作用しようとする二つの(原始)物質に外から一方向に力が加わると、二つの物質は、自分の意志に関係なく、相手を選択することができない。

食物を吸収するなどの身体の機能のつながりが、全て物質の<1>選択能力に依存していると思うので、ある一定以上の早い運動が身体に加えられると、どのくらいの速さで仮死状態になるかはわからないが、身体の機能は停止、あるいは低下すると考えられる。

地球にいる弟にも、地球の自転運動、引力、軌道運動などの力が加わっているが、ロケットで高速度運動する兄に比べればその影響は小さい。

だから兄の方がゆっくり歳をとるのだ。

素粒子実験では実際に、運動する物体の寿命が延びることが観測されている。

(4)物質の不確定要素について

量子力学には、不確定性原理がある。電子などの素粒子を観測するのに限界があり、存在の状態を確定できないためである。

存在の状態を確定できない原因は二つに絞られる。一つは、観察器具(機器)の能力の限界と、もう一つは、存在自体が予測不可能な行動を起こす場合である。後者が原因であるかどうかは、現代の科学的立場からいろいろな意見もあるし、検証する方法も無いとされている。

けれども、仮説(1)(2)が正しいとするなら、不確定要素とは、観察器具の能力の限界とともに、それぞれの物質がもとから持っている、選択行動能力の違いに関係があるものだということができるのではないだろうか。

基本物質(原始物質)の段階から、僅差であっても違いを含むということが、あらゆる事象の不確定要素の原因となっている。その違いによって、起こす行動(選択)に違いが生じるのである。

物質の質量が増えるにつれて、不確定部分が無くなったと感じるのは錯覚で、不確定要素が無くなったわけではない。5節の(3)で延べたように、特徴や性質というのは、それを示す範囲で決まるのであって、性質と性質の境には、不確定な部分が存分に存在しているのである。

(5)人類の科学探究について

長い間科学は、解明できないミステリアスな部分を認めながら、それは、科学の力不足に原因があるものとして、謙虚に研究を重ねてきた。科学者にとっては、わからない部分をわからないと答えるより、論理的に説明できないことが事実であるとすることの方が、プライドを傷つけた。論理的に説明できない不思議な現象は、非現実的現象として真実でない、正義でないという考えが、科学の基本的姿勢だからである。

この科学的な考えは、社会にとって重要だった。宗教や哲学に対する科学の奮然たる態度は、人類全てを平等な存在として位置付け、人類の新しい心の拠りどころだった。私たちの多くは、この科学的な考えを、二度と失ってはいけないという危機感すら持っている。

人類の歩んできた歴史の中で、宗教の地位は高かった。現在でもそれは、揺るぎない無視できない勢力として泰然としている。宗教の存在の威光や影響は、科学とは違うかたちで世の中に根付いているのである。

科学者は、地動説以来、宗教との付き合いが長いので、いつも宗教に対する心遣いを忘れない。コペルニクスは、命と引き替えに太陽中心説を発表したのである。ガリレオは、宗教裁判にかけられ地動説支持撤回を余儀なくされた。

だから科学の一つの重要な目的は、宗教や哲学が求める答えを科学的に納得のいく方法で導き出すことである。そこには、どうしても論理的な方法で至らなければならない。それは、宗教家を始め世の中の全ての人に、より正しい理解をしてもらうためである。

こうして現代科学は多くの副産物をつくり、複雑を極めている。そして複雑なあまり、科学の役割を含めた核心を見失っている部分が多分にあるのである。

人々は、科学を学ぶ意味をあまり理解していない。ただ与えられる知識として、記憶にとどめるだけである。これまで科学が求めてきた『真理』について、一人一人が興味を持ち、考えても良いのではないだろうか。多くの人が、その目的を持って追求していく課程で、正しい答えが明確になっていくのではないだろうか。また、多くの人が考えることで、科学が偏った方向に進むことも避けられるかもしれない。

科学は、これから先の未来においても、人類社会を支える重要な指針であると思う。人類が科学を正しく導いてこそ、人類の幸せが約束されるのではないだろうか。

終わりに

人間を始めとする生物(物質)は、最初から自己にとって良い状態(喜びの多い状態)を実現しようとする本能(性質)を持っている。これは、世の中の全てのものが、幸福になるべくして存在するということである。

しかし、生態系から抜け出した人間のエゴが、周りを傷つけてきてしまった。複雑な人間社会、地球環境の中で、自分にとって良い状態を実現するためには、周囲のことも考えなければならない。自分のことだけを考え周りを傷つければ、それは結局自分のところへ返ってくる。

この社会を理想郷にして、皆の幸福を実現するためにはどうすればいいのだろうか。それは、この地球に住む人間一人一人が考え行動することによって、現実のものへと一歩ずつ近付くものだと思う。

しかし、どんなに前向きな気持ちを持っていても、明日からの社会がすぐ楽園のようになることは、まず有り得ない。それでも、そういう社会を目指していくことは、きっと無意味なことではないと思う。今の比較的平和な社会があるのも、人間がそれを目指してきたからに他ならない。

全ての存在から全ての不幸を取り除くということは、不可能なことだろう。新たな幸福観を望み、得られたとしても、新たな不幸観が生まれる可能性は避けられないからである。また、不幸感による強いストレスでもなければ、本当の意味で、被っているストレスから逃れようとする工夫は、なかなか生まれるものではないだろう。社会は、幸、不幸を繰り返しながら進歩していくものなのかもしれない。

現代社会は、不幸なのか、幸福なのか、その中間なのか、この中途半端な豊かさが、現代の多くの人間に不満や不安感を与えているようである。一度手に入れた豊かさが無くなったり、他の幸福を眺めるだけというのも不幸なことなのかもしれない。

人類を救えるのは、人類しかいない。私たちには恵まれた英知があるのだから、それを十分生かして、人類の本当の幸福を手に入れたいものである。そして、人類の歴史が長く展開され、繁栄し続けることを信じ願ってやまない。子供たちのためにも、またその子供たちのためにも。

≪人物参考≫ <年代順>

エンペドクレス(493~432B.C)古代ギリシャの哲学者

デモクリトス(460~370B.C) 〃 の哲学者、レウキッポスの弟子

アリストテレス(384~322B.C) 〃 の大哲学者、プラトンの弟子

コペルニクス(1473~1543)ポーランドの天文学者、ドイツ人、僧侶

ガリレイ(1564~1642)イタリアの天文学者、物理学者、教授、宮廷付き研究者

トリチェリ(1608~1647) 〃 の物理学者、ガリレイの晩年の助手、教授など

ホイヘンス(1629~1695)オランダの天文学者、物理学者

フック(1635~1701)イギリスの物理学者、天文学者、数学者、生物学者、教授

ニュートン(1642~1727)〃 の数学者、物理学者、天文学者、教授、議員、会長

ビュッフォン(1707~1788)フランスの博物学者、哲学者、王立植物園園長など

エラスムス・ダーウィン(1731~1802)イギリスの博物学者、医師、詩人

ラマルク(1744~1829)フランスの博物学者、軍人、商社員、教授

ヤング(1773~1829)イギリスの物理学者、考古学者、医師、教授、官吏など

ブラウン(1773~1858) 〃 の植物学者、医師、教授、研究所所長

フレネル(1788~1827)フランスの物理学者、土木省技師、灯台監督官

ファラデー(1791~1867)イギリスの物理学者、化学者、教授、実験所所長など

チャールズ・ダーウィン(1809~1882)イギリスの生物学者

フーコー(1819~1868)フランスの物理学者、フィゾーの助手、技師

フィゾー(1819~1896) 〃 の物理学者

バルマー(1825~1898)スイスの物理学者、数学者、教師、大学講師

ストーニー(1826~1911)イギリスの物理学者、教授

マクスウェル(1831~1879) 〃 の物理学者、教授、研究所所長

ノーベル(1833~1896)スウェーデンの工業化学技術者、会社創設、油田開発

モーレー(1838~1923)アメリカの化学者、物理学者、実験家、教授

フィッジフェラルド(1851~1901)イギリスの物理学者、教授

マイケルソン(1852~1931)ポーランド出身、実験物理学者、軍人、教授、所長

ローレンツ(1853~1928)オランダの理論物理学者、教授、科学協会会長など

トムソン(1856~1940)イギリスの原子物理学者、教授、研究所所長、学長など

プランク(1858~1947)ドイツの物理学者、教授、研究所所長、協会会長など

ピエールキュリー(1859~1906)フランスの物理学者、化学者、教授

ミンコフスキー(1864~1909)ロシア生まれ、ドイツの数学者、教授

ゼーマン(1865~1943)オランダの物理学者、ローレンツの学生、教授

ウィルバー・ライト(1867~1912)アメリカの発明家、飛行機製作会社設立

マリー・キュリー(1867~1934)ポーランド出身、物理学、化学者、教授、所長

ミリカン(1868~1953)アメリカの物理学者、教授、研究所所長

ペラン(1870~1942)フランスの物理学者、人民戦線内閣科学研究所長官、所長

ラザフォード(1871~1937)イギリスの実験物理学者、教授、研究所所長

オーバル・ライト(1871~1948)アメリカの発明家、ライト兄弟、会社設立

アインシュタイン(1879~1955)ドイツ生まれ、アメリカの理論物理学者

ハーン(1879~1968)ドイツの物理学者、化学者、研究所所長

ガイガー(1882~1945)〃 の物理学者、ラザフォードの助手、教授、所長

フランク(1882~1964)〃 生まれ、アメリカの物理学者、軍人、教授

ボーア(1885~1962)デンマークの原子物理学者、教授、研究所所長など

シュレーディンガー(1887~1961)オーストリアの理論物理学者、教授、所長

ヘルツ(1887~1970)ドイツの物理学者、技師、教授、研究所所長など

チャドウィック(1891~1974)イギリスの原子物理学者、教授、大学学長

ルイ・ド・ブローイ(1892~1987)フランスの理論物理学者、軍人、教授、理事

イレーヌ・ジョリオ・キュリー(1897~1956)フランスの物理学者、教授、所長

フレデリック・ジョリオ・キュリー(1900~1956)〃 の物理学者、教授、所長

ウーレンベック(1900~1988)オランダ生まれ、アメリカの物理学者、教授

ハイゼンベルグ(1901~1976)ドイツの理論物理学者、教授、研究所所長など

ハウトスミット(1902~1976)オランダ生まれ、アメリカの物理学者、教授

ディラック(1902~1984)イギリスの理論物理学者、教授など

シュトラスマン(1902~)ドイツの放射能化学者、ハーンの助手、教授

アンダーソン(1905~1991)アメリカの物理学者、ミリカンの助手、名誉教授

マクミラン(1907~1991) 〃 の物理学者、名誉教授、研究所所長

シーボーグ(1912~) 〃 の化学者、教授、大学学長、米国原子力委員長

エーベルソン(1913~) 〃 の物理学者、化学者、編集者

ファインマン(1918~1988) 〃 の理論物理学者、教授

ゲル・マン(1929~) 〃 の理論物理学者、教授など

ガガーリン(1934~1968)ソ連の宇宙飛行士

≪主な参考文献≫

量子と実在 ニック・ハーバート著、はやし・はじめ訳(白揚社)

クォーク H・フリッチ著、山田作衛訳(みすず書房)

ホーキング、宇宙を語る S・W・ホーキング著、林一訳(早川書房)

素粒子物理に未来はあるか S・L・グラショウ著、本間三郎訳(丸善)

アインシュタインの世界 平井正則監修、三品隆司+HETERO編(PHP)

原子スペクトルと原子構造 堀健夫訳(丸善)

光の量子論 小島忠宜、小島和子共著(内田老鶴圃)

生命進化40億年の風景 中村運著(化学同人)

化学と発見の年表 アイザック・アシモフ著、小山慶太・輪湖博共訳(丸善)

理科年表 国立天文台編(丸善)

相対性理論の考え方 砂川重信著(岩波書店)

力学の考え方 砂川重信著(岩波書店)

相対性理論のききどころ 和田純夫著(岩波書店)

物理入門コース

1 力学 戸田盛和著(岩波書店)

3 電磁気学Ⅰ 長岡洋介著(岩波書店)

4 電磁気学Ⅱ 長岡洋介著(岩波書店)

5 量子力学Ⅰ 中島貞夫著(岩波書店)

6 量子力学Ⅱ 中島貞夫著(岩波書店)

9 相対性理論 中野薫夫著(岩波書店)

現代世界百科事典 (講談社)

万有百科事典 (小学館)

Newton 竹内均編集

未来社会をつくる異色の論理

1997年9月5日 第1刷

発行 株式会社日本図書刊行会

発売 株式会社近代文芸社

印刷 信海書籍印刷株式会社

製本 小泉製本書

*自費出版です

R6.3.7

コメント